撰稿|多客

来源|贝多商业&贝多财经

在推出号称“地表最快四门量产车”的小米SU7 Ultra时,小米集团和雷军都不会想到,一场由“碳纤维挖孔机盖”宣传内容争议引发的退车潮,会将品牌推向信任危机的深渊。

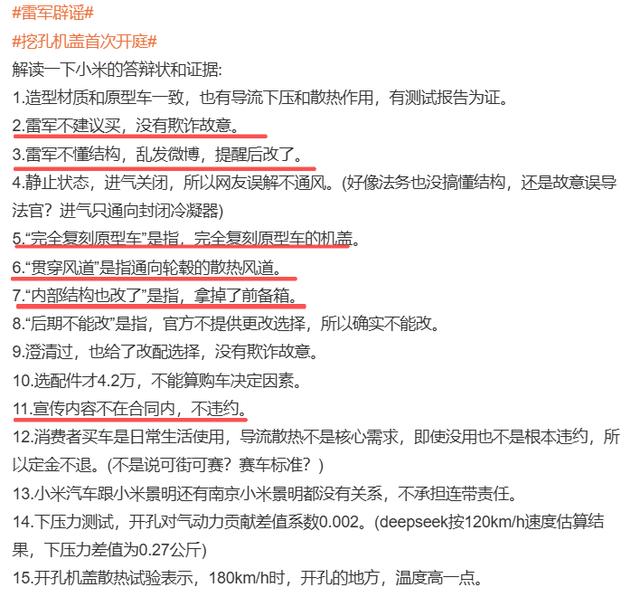

近日,“小米SU7 Ultra挖孔机盖”纠纷案第一次在南京秦淮法院开庭,小米法务团队拿出了84页、14组新证据材料,一句“雷军不懂结构,发的微博不算数”的犀利辩词,直接引发舆论哗然。

这场被网友戏称为“小米法务背刺CEO”的闹剧,将被誉为“新势力黑马”的小米汽车以及背后的雷军彻底拉下了“跨界造车”的神坛,即便小米集团交出了三季度业绩显著增长、汽车业务实现盈利的答卷,也未能破解困境。

种种迹象都表明着,通过营销创始人IP搭建起“流量帝国”的小米,如今正在遭受流量的反噬,如何找到IP产品营销和品牌价值口碑之间的平衡点,将是品牌重新建立用户信任的首要课题。一、法务澄清手段下的信任危机

将时间拨回2025年2月,在新车小米 SU7 Ultra的宣传中,雷军重点介绍了选装配件“碳纤维双风道前舱盖”,称这款售价为4.2万元的前舱盖与纽北赛道原型车采用相同的空气动力学设计,拥有两个贯穿风道,能实现前部空气高效导流。

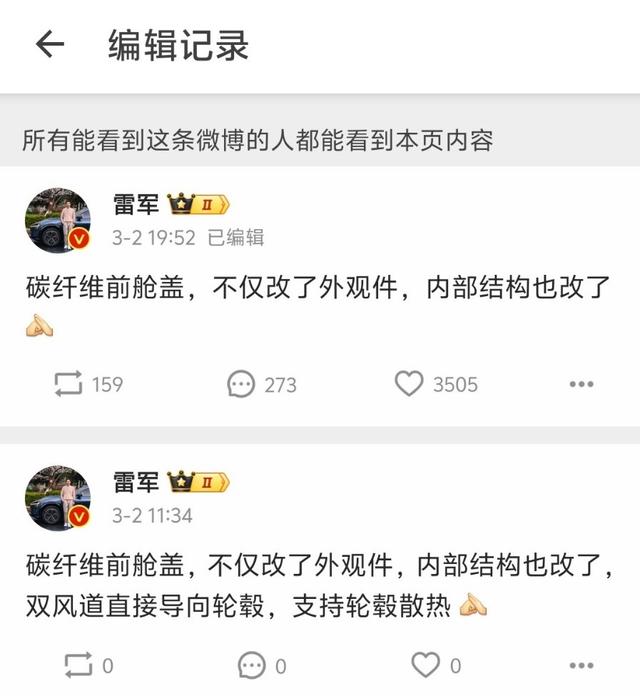

事实上,雷军曾发文,称碳纤维双风道前舱盖不仅改了外观件,内部结构也改了,双风道直接导向轮毂,支持轮毂散热,虽然雷军六小时后续修改了部分表述,但仍承诺了内部结构的改动,由此吸引了大批用户为其支付额外费用。

然而首批交付的小米SU7 Ultra车主却在实测过程中发现,用鼓风机对着挖孔机盖吹风,纸巾纹丝不动;所谓的“双风道高效导流”碳纤维开孔内部结构与普通铝制机盖并无显著差异,也没有气流导流功能,质疑其为“装饰性设计”。

最终,小米汽车将此次宣传争议定义为“信息表达不够清晰”,推出了未交付的订单限时改配、已提车用户和锁单用户赠送2万积分的补偿方案。部分车主以虚假宣传为由起诉小米,要求退还2万元定金、赔偿三倍定金。

从5月事件发酵以来,这批小米SU7 Ultra车主已在维权之路上走了半年之久。11月10日此案在南京秦淮法院开庭,小米法务部拿出了84页、14组新证据,将审理日期推迟到20日,这场品牌与消费者之间的争议也再度进入大众视野。

有业内人士称,小米法务团队的辩护逻辑不外乎两点,一是强调雷军多次在宣传中表示产品价格贵,不建议购买,已经尽到了提醒消费者的义务;二是量产机盖只是照着原型车的样子做的,且宣传内容不在购车合同内,不构成违约。

其中,“雷军不懂结构,乱发微博”的表述尤为引人关注。从辩护的角度来看,通过切割CEO个人言论与公司责任来规避法律风险的策略无可指摘,但对于高度依赖雷军个人IP的小米而言,这种表述更像是一场对雷军个人形象的颠覆。

毫不夸张地说,小米汽车之所以能够快速在市场中站稳脚跟,与创始人雷军苦心经营多年的“亲民、勤奋、技术控”形象息息相关,一句“为米粉造车”的口号,便为初出茅庐的小米汽车积累了大量用户信任。

如今法务团队公然表示“雷军不懂结构”,无疑直接冲击了雷军作为小米品牌核心IP的公信力。在铺天盖地的“小米法务赢了官司,却砸了雷军招牌”调侃声背后,小米“与用户交朋友”的信任基石已是大厦将倾。二、业绩与股价走势相背离

不过在争议之余,小米的业绩表现依旧亮眼。

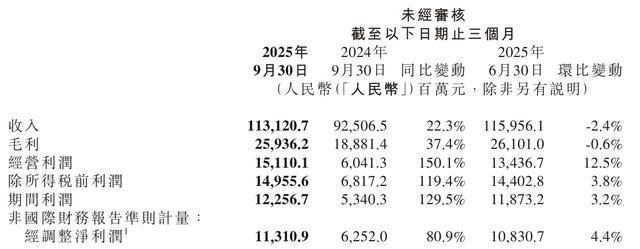

前不久,小米集团(HK:01810)业绩公告显示,2025年第三季度,该公司实现收入1131.21亿元,同比增长22.3%,连续四个季度突破千亿元;前三季度累计实现收入3403.70亿元,同比增长32.5%。

2025年第三季度,小米集团实现净利润122.57亿元,非国际财务报告准则下的经调整净利润为113.11亿元,同比增长80.9%,并创下单季度盈利新高;前三季度的经调整净利润亦实现了73.5%的显著增长,来到328.17亿元。

其中,最引人注目的业务,当属被雷军称为“最后一次创业”的汽车相关业务。根据财报,小米智能电动汽车及AI等创新业务分部三季度收入飙升至290.10亿元,同比增长199.2%,创历史新高。

同时,小米智能电动汽车及AI等创新业务的毛利率为25.5%,并首次实现单季度盈利,利润约为7亿元。要知道,“造车新势力”中实现盈亏平衡的企业屈指可数,小米仅用了一年便走通了盈利模式,发展速度不容小觑。

小米集团表示,自6月正式发布小米YU7系列以来,其产品深受用户喜爱,该系列在中国大陆SUV销量10月排行榜中取得了排名第一的好成绩,智能电动汽车三季度共交付新车约10.88万辆,收入达到了283亿元。

小米集团总裁卢伟冰还在三季度业绩电话会上透露,小米汽车预计将于本周(即11月第三周)提前完成全年35万辆的交付目标。且11月20日,第50万辆小米汽车已在位于北京经济技术开发区的小米汽车超级工厂下线。

雷军称,50万辆下线标志着小米汽车包括研发、制造、销售、交付和服务的完整体系能力得到了充分验证,也标志着小米汽车得到消费者的广泛认可,进入了规模化发展的新阶段,并表示预计全年小米汽车将交付超40万辆。

不过负面舆论影响下,这份业绩和汽车销量“双开花”的成绩单引爆资本市场。财报发布后首个交易日(11月19日),小米股价下跌4.81%,11月20日亦下跌2.89%。

截至2025年11月21日,小米集团的股价报收38.08港元/股,较前一个交易日上涨1.01%;市值约为9916.86亿港元,较今年巅峰期的1.6万亿港元减值超过6000万港元。三、用户需要什么样的小米?

实际上,自今年“3.29小米SU7高速碰撞爆燃”这一严重交通事故发生以来,市场上有关小米集团旗下产品存在虚假宣传问题和质量隐忧的声音便如雨后春笋般涌出,且涉及手机、汽车、家电等多个产品分部。

前不久,北京现代副总经理周斌还在新车上市发布会批评汽车行业的营销乱象。“最近这段时间,不少汽车厂家的营销已经有点‘剑走偏锋’。”周斌称,“有的车企玩‘大字吸睛、小字免责’的文字游戏。”

与之对应的是,某款热门车型宣传“全系标配 2200MPa 某超强钢”,小字却补充 “某超强钢是指材质项目名称”。另外,不少车企宣传车型“三电终身质保”,但却设置前提条件,如限“首任车主”等。

据上观新闻报道,有法律专家表示,根据《广告法》规定,广告对商品性能、质量等相关信息的表示,应当准确、清楚、明白。这类“大字突出优势、小字模糊边界”的行为,已违反法律规定,构成典型的 “引人误解的宣传”。

“我们为雷军的‘情怀’买单,结果成了小米的‘公测员’”,一位消费者在公开场合如此发言,道出了流量潮水退去后,消费者对产品实际价值的重视,以及对品牌宣传方式的冷思考。

用户对小米集团及雷军的态度的明显改观也意味着,昔日依靠雷军个人IP和营销手段撑起销量的时代已然过去,比起IP品牌故事,消费者更青睐以性能参数、安全认证、技术运用为核心的“产品力消费”。

未来,无论小米集团将走向何方,其实现复利增长的路径依旧万变不离其宗,即将产品力视作品牌竞争的核心载体,从“单一人设包装”走向“品牌价值构建”,通过标准化管理、透明化信息与专业化服务搭建信任闭环。

免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告

迁址公告

古东管家APP

古东管家APP

关于我们

关于我们

请先登录后发表评论