作者 | 万连山

数据支持 | 勾股大数据(www.gogudata.com)

继十四五的探索试点后……

在刚刚过去的二十届四中全会,审议通过了将人工智能教育纳入“十五五”规划的有关建议。

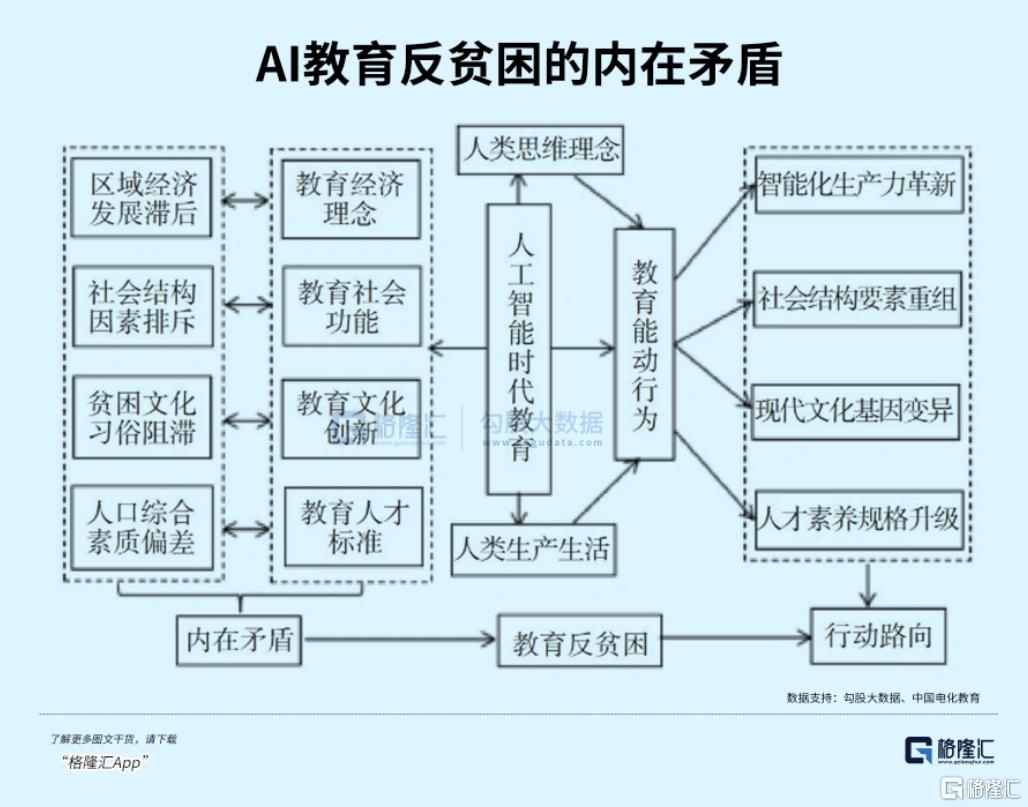

根据建议,从“标准化生产”转向“个性化成长”,从“知识传授”转向“素养培育”……

很明显,这不是简单的技术叠加,而是触及教育理念、课程体系、教学模式和评价机制的系统性重构。

说人话就是,要改变过去几十年一刀切的死板应试教育。

这肯定是好事。

但是,理想与现实之间永远会存在一道鸿沟。

真实行起来,能否如想象中美好?

01

永恒痛点

教育这回事,从来就不可能公平。

以经典的科举系统为例,读书人接受教育最普遍的场所,是书院。

普通学子想要鲤跃龙门,必须在各地书院寒窗苦读十年,幸运儿通过院试、乡试、省试、殿试后,便能踏进仕途。

这是寒门子弟突破阶级的唯一途径,形式上是公平的,但资源的不平均,客观上一直存在。

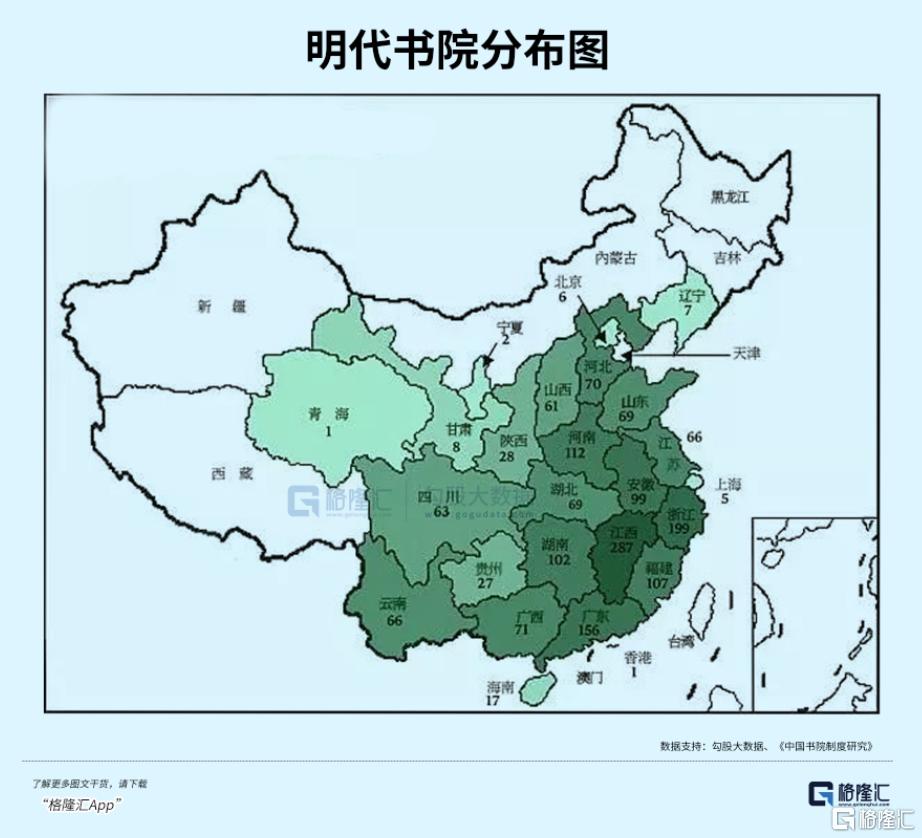

比如,明朝276年诞生了88位状元,其中71个来自南直隶(大致相当于安徽和江苏)、浙江、福建、江西四省。

再结合各省书院的分布数量来看,很明显与状元们的籍贯大致重合。

为什么会有“天下进士半江西”的说法?因为学子质量高。

为什么质量高?因为当地至少有287座书院,学术氛围好。

一个四川人,考进士就是比江西人难,无论你怎么努力这都是无法改变的。

但是,这许多优秀的读书人,命运也不尽相同。

主要是受时代影响。

国朝初年,读书人少而官员需求量大,朝廷不得不采取“灵活用人”政策。

尤其在大片北方地区,秀才可以直接上任县丞、县尉这些官职,甚至担任县令。

但随着时间的推移,秀才很快就不值钱。普通人想做官,起码得有个举人功名。

你能说明初的秀才就比后来的秀才能力强吗?

这句话就相当于,上世纪的大学生就是比现在的大学生强,是老辈PUA小辈的经典话术。

元末,因为沉重的人头税,汉地大约只有2000万人口;到明末,至少有1亿。

千军万马卷出来的学子,有可能不如以前吗?

不过是时运使然罢了。

这是最简单直观的例子说明了,教育资源以及时代背景本身,对读书人有多么重要。

沧海桑田,当沿用前年的科举系统演变为当代的升学考试,类似的问题依然根深蒂固。

在我们父母那一辈,高考刚恢复不久,“大学生”还是个稀罕物,甚至高中生都算得上“知识分子”。

那年头,不说大学生包分配,就算读个中专,也不存在找不到工作的事情。

现如今,硕士满地走,本科多如狗,大街上随便丢块砖头都能砸到5个求职的应届生。

关于这个现象,可以根据上文,分两方面来看。

第一,你能说找不到工作是因为能力差,不如上一辈吗?

如果是,那么这么多年大力发展教育的意义是什么?成果就是一代不如一代?

这种环境中卷出来的,怎么可能不如上一辈?这很明显是荒谬的,当代大学生的平均素质,一定是比老一辈高的。

为什么两者的待遇天差地别,和明代读书人一样,完全是时代不同导致。

第二,因为义务教育的普及,使得走独木桥的学子爆发式增长,现代考好大学的难度,甚至比科举更高。

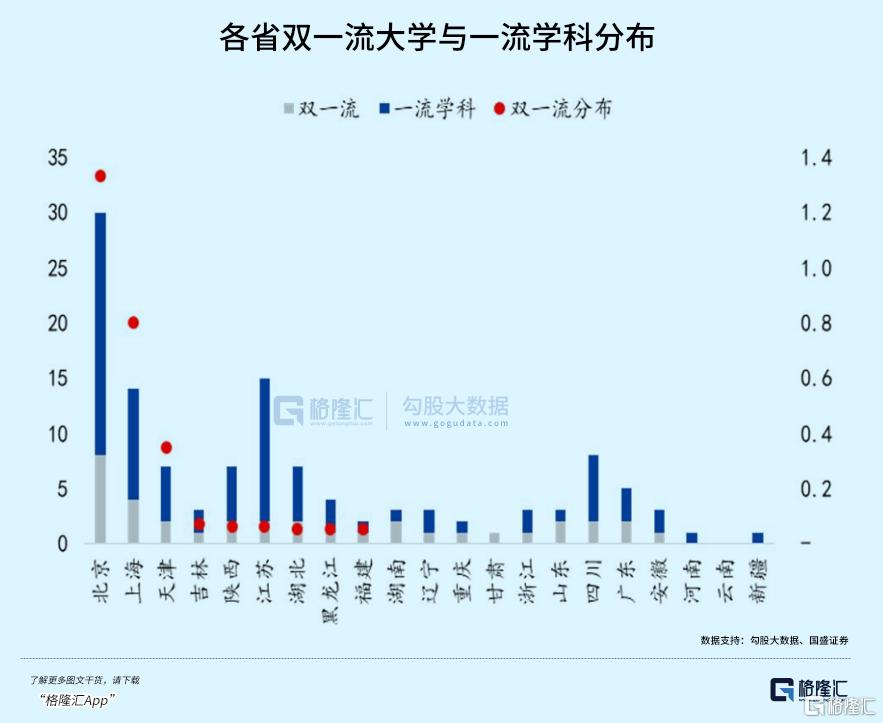

现在看似大学生满地都是,但985、211大学毕业的学生,依然不到全国人口的0.3%。

也就是说,只有0.3%的人接受过最优质的教育。

这0.3%的佼佼者,与明代举人进士的分布高度相似,大多重点大学本就多的地区。

而各地大学在很大程度上,对本地学生是优先录取的。

导致教育落后地区的孩子,想要考上清华、北大、复旦,难如登天。

显然,优质教育资源的分配,并没有因为教育普及,而发生改变。

很显然,全民教育普及,确实让每个人的平均素质得到了提高。

但教育资源在分配上,并没有因此改变。

每个人所处的生态位,本质上其实并没有变。

学生想要取得成绩,必然受到地域、时代两个因素制约。

河南人考大学,就是比湖北人难,更别说和北京上海比了。

过去存在的问题,现在依然存在。

未来呢?

02

仍将重演

教育资源的分配不均,主要体现在师资的分配不均。

不可能均。

各路师范生,无论来自哪里,一定是拼命往大城市挤。

愿意回到乡镇的,大多纯粹是能力不行。

最终导致,师资力量的严重分布不均。

而将AI用作教学,假如真的能大范围普及,的确能让每一个学生都得到高质量的教育资源,因为它的能力是平均的。

主要在5个方面发力:

1.幼教机器人;2.模拟和游戏化教学平台;3.自动化辅导与答疑;4.个性化学习、智能化推荐;5.智能测评,如手写文字识别、机器翻译、作文自动评阅等。

毫无疑问,这是美好的愿景。

所以2024年底,教育部正式发布《人工智能赋能教育三年行动计划》。

要求在2025年,全国K12学校AI教育工具不低于80%,并设立200亿专项补贴。

即便不去关注后续新闻,我们也能猜到发生了什么。

上海浦东、北京海淀的AI示范学校,今年已经实现了全学科AI教学,甚至能根据每个学生的微表情调整课堂节奏。

但西部某县教育局,却被爆出挪用AI专项补贴去买打印机,给出的理由无懈可击:AI系统太贵,不如先解决纸质作业。

大家都没错,但现实就是如此。

互联网教育普及了这么多年,当地学校、家庭如果有资金,早就推广开来了,何必再等到AI来解决问题?

某公司去乡村学校推广设备,校长带业务员到一个班级询问:“家里有电脑的举手!”

三分之二的学生没有举手。

他们急需的,是解决基础设施问题,快点融入到现代社会。

当大城市的学生们在探讨具身智能、火星殖民的时候,很多地方的小学生还在玩泥巴。

有位去山区支教的网友,曾在微博上说:“当地看上去家家小别墅,彩礼高达几十万,但学校却破破烂烂。”

这种现象,在中国广大的乡村地区随处可见。

从前,我们让一部分人先富起来。现在,我们还要让这部分人的后代优先受高质量教育。

比如在K12教育还没退潮的时候。

新东方在全国74个城市都有点,主要开设在省会城市和东南沿海城市,以及少部分三线城市,没有一个在县级城市;好未来在43个东南沿海布局,甚至连三四线城市都看不上......

而现在,国内众多要在AI教育布局的企业,他们会舍弃发达城市、去下沉做慈善吗?

明显不可能。生意就是生意,如果不为赚钱,就黄了。

想让AI教育下沉到县城就很难了,下沉到农村更是难上加难。

最终,地区之间的教育资源差距,会更加大。

虽然这不是政策的本意,但在实际落地过程中,必然发展成这种结果。

地区之间的差距越来越大,最终必然出现“天下进士半江西”类似的现象,强者恒强。

农村做题家改变命运的例子,将越来越稀少。

这是横向对比。

但纵向来看,正如80、90后羡慕70后的时代机遇,未来的10后、20后搞不好也会羡慕我们。

客观来讲,70后必然不如90后,但90后的平均水平,也必然不如拥有高科技教育资源的20后。

但三者所需要面对的时代副本难度,也不是一个级别的了。

在成年人的世界,我们姑且还能用多劳多得安慰自己。

但对孩子而言,很大一部分从一开始,就比含着金钥匙出生的同龄人困难得多。

03

尾声

寒门再难出贵子,是全球普遍现象。

万斯虽然在舆论上不讨喜,但他的书是没毛病的,《乡下人的悲歌》,真实讲述了社会、地区和阶层衰落,给穷人们带来的影响。

祖辈移民来到美国,追寻着“美国梦”,而美国也没有让他们失望:随着美国的工业化,移民们有了工作,成为蓝领工人,从而跃升为中产阶级。

但是,他们骨子里仍然是“乡下人”,没有文化,也不注重子女教育。

随着制造业转移,当地就业岗位减少。移民们的后代,很多都找不到工作,从而出现一代不如一代的恶性循环——身上世袭的贫穷越来越沉重。

上层社会的人脉、财富、精英意识、教育资源,父传子,子传孙。

第三产业发达的地区,思想先进、工作机会也多,倒也不至于多贫穷。

只有铁锈带的下层,想要逆袭,难上加难。

而在人工智能时代,不同阶层、乃至不同地区孩子们的差异,都将更加凸显。(全文完)

免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告

迁址公告

古东管家APP

古东管家APP

关于我们

关于我们

请先登录后发表评论