文|诗弦

来源|博望财经

“借10万,一个月要还233的利息,你要吗?”“不要,我有宜享花呀,我在宜享花上有14万的额度呢。”

图片来自宜享花视频号

相信不少人曾在微信视频号或抖音刷到过类似的贷款广告,并被其高额度、低利息的话术所吸引。但若你心动之下,立即下载了这款App查看借款额度,就极有可能陷入“被贷款”债务陷阱之中。投诉平台上成千上万的相似案例,共同指向了这类“诱导式放贷”的商业模式。

宜享花背后的主体公司,正是昔日的P2P“明星”平台宜人贷,如今的“宜人智科”。从风光无限的“中国金融科技第一股”到如今投诉、罚单缠身,这家公司经历了怎样的转型与迷失?

深入审视宜人智科最新财报,一个更严峻的问题浮出水面:高度依赖助贷业务的收入结构,正将其推向跛足前行的危险境地。AI大模型的光环之下,究竟是创新引擎,还是失衡的危局?

01

查额度秒背10万元贷款?

“秒审秒贷”曾是许多借款平台吸引用户的黄金招牌。但当“查额度”悄然变成“强制下款”,用户还能心甘情愿地买账吗?

日前,央视网曝光了借款App宜享花的惊人套路:安徽的杨女士被短视频广告引导下填写了身份证号、手机号、紧急联系人及银行卡号等信息,并下载了宜享花App。登录后,杨女士发现,其“可用额度”一栏显示已有8万元正在放款中,资金到账后她才意识到,自己遭遇了“强制放款”,且利息极高。

杨女士十分确定,自己只是点击获取额度,却变成了申请放款。在此过程中,宜享花App并未向她展示借款的利息、还款期限等应向借款人公开的信息。

与之类似,黄先生在宜享花App查看完自己的额度后不久便收到一条短信,显示99900元资金已到账,再次打开App后才发现一份贷款合同,显示贷款利率为23.99%,联系客服要求撤销该笔贷款,却被告知无法提前结清,需第三个还款日后才能办理一次性结清。

相比于借款额度较低、还款周期较短的广撒网式高炮平台,宜享花的收割方式则更加隐蔽与精准——面向征信状况更优质的群体,发放单笔额度更高的贷款,且利息也设置在监管划定的红线以内(23.99%、35.99%)。

据央视网援引知情人士的观点,一般来说,强制放贷者会选择信用良好且名下贷款不多的人群作为目标。这类人群往往有一定的贷款需求,且不属于职业“撸贷”群体。这也从侧面反映出用户隐私信息存在泄露或被倒卖的现象。

而宜享花及其运营关联主体宜信小贷在用户数据管理方面也的确存在一段黑历史。

今年5月末,海南宜信普惠小额贷款有限公司因“违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定”,被处以62.5万元罚款。时任执行总经理伍某润同时被追加处罚10万元。

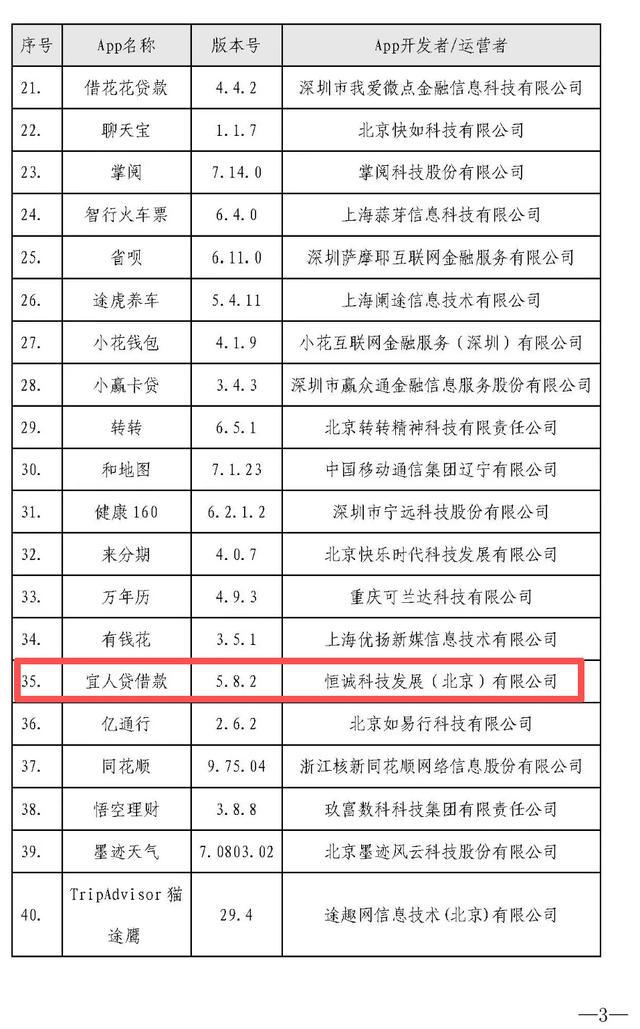

这是宜信小贷开业10多年来收到的首张罚单,但冰冻三尺非一日之寒,其在用户信息管理上的不规范却早有苗头。2019年7月,宜信小贷关联产品“宜人贷借款”App就曾因“在个人信息收集使用方面存在问题”被中消协成立的App专项治理工作组责令限期整改。2021年,宜享花又因因违规收集用户个人信息被海南省网信办通报整改,堪称屡教不改的典型案例。

图片来自网信办官网

图片来自网信办官网

除了央广网,过去半年以来,关于宜享花强制下款的投诉信息还涌入了“广东民生热线”等媒体,并大量充斥于“消费保”、“黑猫投诉”等投诉平台乃至知乎、抖音等平台。

02

全球P2P“顶流”转型助贷

监管大额罚单与海量用户投诉折射出宜享花背后上市公司宜人智科的转型阵痛。

宜人智科的前身宜人贷诞生于2012年,由国内第一代天使投资人唐宁创立。得益于母公司宜信的支持和宜人贷的极速审批模式,宜人贷规模迅速扩张。2014年,宜人贷借款端累计交易促成金额达到了22亿元,同比增长近10倍。

2015年12月,成立仅3年的宜人贷赴美敲钟,成为中国互联网金融第一股(NYSE:YRD),在彼时3000多家P2P网贷平台中一时风头无两。2016年8月下旬,宜人贷股价一度蹿升至42美元,涨势惊人,其市值更是在2017年末超越了美国当时的P2P龙头企业LendingClub。

谈及未来,曾任宜人贷CEO的方以涵曾提及,按照公司的规划,宜人贷2020年将达到千亿的规模,同时宜人贷股价将达到三位数。

可花无百日红。2018年,大批P2P平台违约率飙升、暴雷、清盘,行业迎来最强监管。宜人贷的增长速度也开始放缓——2018年Q1-Q4,宜人贷净利润连续4个季度出现同比下降,降幅均在20%以上,其中,2018年Q3和Q4,宜人贷的营业收入也出现同比下降,为上市以来首次。

2019年,监管“175号文”和“1号文”下发,积极引导部分机构转型为网络小贷公司、助贷机构或为持牌资产管理机构导流等,并加强了平台数据接入与不合规平台清退。

此后,宜信先后遭遇怀化分公司被查封,负责人被约谈,北京长治分公司催收人员涉嫌犯罪被通报事件,企业声誉与口碑元气大伤。

为顺应监管趋势,宜人贷于2019年7月公布了品牌升级、业务整合等一系列动作,将原线上金融服务平台宜信惠民、借款信息咨询服务提供商宜信普惠、在线财富管理平台指旺财富三大板块将整合纳入上市公司,与宜人贷合并为“宜人金科”,定位为涵盖助贷、理财、保险经纪三大业务的综合金融服务平台。

次月,宜人金科旗下平台宜享花上线苹果应用商店,由海南宜信普惠小额贷款有限公司运营,专注于无抵押信用借款与消费分期服务,通过自有渠道和场景搭建,整合银行、信托等资金合作模式进行助贷。

2020年,全国存量的P2P平台实质性清零,受政策影响,宜人金科也于2020年底全面剥离P2P业务,转向助贷模式,资金来源从个人转向持牌金融机构。2021年,公司推出电商平台 “宜人优选”(后更名“宜优选”),试图通过自建消费场景与助贷业务协同,形成“金融+电商” 模式。2年后,宜人理财业务逐渐淡出,宜人财富品牌升级为“宜人优选”,转向非金融服务。

2024年,宜人金科新增贷款规模500亿元,同比增长48.72%,在贷余额218亿元,同比增长70%,在国内助贷平台中处于中腰部。助贷业务收入34.73亿元,同比增长约38%。截至2024年Q2,宜享花月活用户451万,累计服务借款人超1235万。

2024年6月,为弱化金融属性,强化科技标签,“宜人金科”再度更名为“宜人智科”,启动向智能科技企业的战略转型。年内,公司研发投入同比增长176.5%达到4.12亿元,重点布局智能风控、语音机器人等应用。

在AI领域的成果也很快“上桌”。今年5月,宜人智科宣布旗下宜享花品牌率先应用通过备案的自研“智语大模型”(已接入Deepseek平台),在智能风控和服务精准度方面取得突破性进展。目前,宜人智科有6个自有AI系统,应用于获客、催收等场景。以贷款发放、贷后管理为例,2024年AI技术使运营成本减少近亿元。

03

马力严重不均的业务引擎

近日,宜人智科发布了2025年Q2财报。财报显示,宜人智科二季度营收16.52亿,同比增长10.4%;净利润3.58亿,同比减少12.70%,延续了此前一季度增收不增利的趋势。

此前,宜人智科已形成了助贷(核心产品“宜享花”、“钱有余”等)、保险经纪(合翔保险)、电商(宜优选)的三足鼎立格局,并将AI技术的赋能作为业务增长的核心引擎。

但公司的财务表现正暴露出其收入结构失衡放大的经营风险、以及各个单一业务板块所面临的增长压力。

占比近六成的助贷业务成为宜人智科收入的绝对支柱,但高企的市场推广费与合规成本,正悄然吞噬利润。2024年公司计提或有负债拨备金高达8.69亿元,较2023年的2700万元暴增3122%。今年二季度,宜人智科促成交易金额203亿元,在贷余额312亿元,累计服务的借款人数量达到1354万人,同比均显著增长。但期间贷款量的增加,导致当前会计原则要求的前期准备金随之攀升,最终引发当季净利润下滑。

保险经纪业务服务于个人消费信贷、小微企业融资等领域,在助贷中嵌入信用保证保险。受监管费率下调等影响,宜人智科2024年保险经纪收入断崖式下跌至4.1亿元,降幅达57.29%,占营业收入比重萎缩至6.94%。今年二季度,其保险经纪收入同比环比均呈现下滑态势。

电商业务依托“宜优选” 平台与助贷协同,2024年电商收入20.73亿元,同比增长47.4%,占总收入35.7%,但增速放缓,用户渗透率接近瓶颈。今年二季度,宜优选收入为0.94亿元,较2024年同期的5.24亿元下滑超八成,同期公司已宣布这项业务停运。

虽然通过AI算法优化服务流程可促成业务规模实现稳步增长,但这一技术优势尚未转化为可观的财务回报。而保险、电商业务的萎缩一定程度上削弱了场景等资源对助贷的支撑,更加剧了宜人智科对单一助贷业务的依赖。发育不均衡必然导致现有主力业务经营中容易出现剑走偏锋的情况,例如在用户未申请借款时以查看额度的方式强制下款。

宜人智科的困境,某种意义上也是整个助贷行业的缩影。在强监管、高竞争、低利润的多重压力下,如何平衡商业扩张与用户权益、数据合规与技术创新,成为无法回避的命题。从P2P到助贷,从金融到科技,转型不只是名称的更迭,更应是商业伦理与运营逻辑的重塑。

技术不应是套路的“遮羞布”,算法更不能成为收割用户的利刃。真正值得追求的智能,是更透明、更负责任、更可持续的金融服务。而当一家企业过度依赖单一业务、甚至不惜游走灰色地带追求增长时,或许也该重新审视:所谓转型,究竟转去了哪里?

免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告

迁址公告

古东管家APP

古东管家APP

关于我们

关于我们

请先登录后发表评论