11月初,美股三季度13F持仓报告一出,投资圈直接炸锅。

PeterThiel,这位靠押注科技趋势封神的大佬,居然清仓了英伟达。

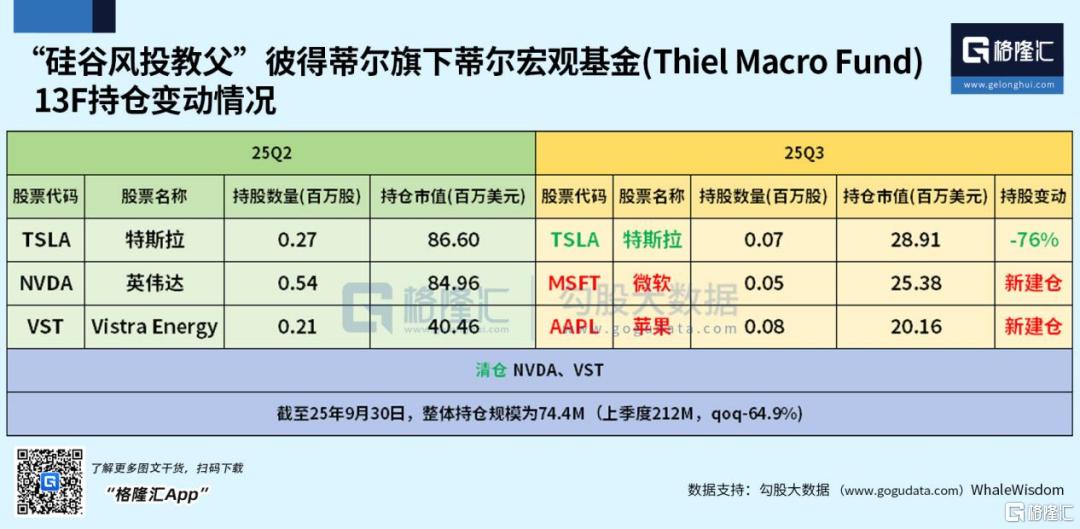

要知道,英伟达曾是他持仓的“压舱石”(53.77万股,占比40%),如今一股不剩;美股总持仓更从2.12亿美元砍至7440万美元,换手率超80%,近乎“大换血”。散户群瞬间慌了:“连Thiel都跑了,AI要凉?”

紧接着,贝佐斯称AI热像“工业泡沫”,高盛CEO提示未来12-24个月可能回调。偏偏11月20日凌晨,英伟达Q3财报将发布——这场“AI定调之战”,把市场神经绷到了极致。

但你要是真信“AI要凉”,就中了“大佬话术”的圈套。拆解Thiel的操作、对比互联网泡沫、审视AI真实进展便知:这不是“终结”,是狂热退潮后的“理性洗牌”。

01

Thiel清仓:怕的是泡沫,不是AI

Thiel从不是跟风的“墙头草”——互联网泡沫前提前离场,后押中比特币、特斯拉,每次都踩对趋势拐点。这次清仓英伟达,绝非脑热,而是“蓄谋已久”。

他在闭门会上说得直白:现在的AI,像极了1999年互联网泡沫顶峰。投资者盯着“未来蓝图”,却没人算“现在能不能赚钱”——为遥远的技术故事付了太高溢价,实际收益根本跟不上。

这话戳中了要害:英伟达股价去年翻数倍,估值早透支了部分增长。对Thiel这种“赚确定性钱”的价值派来说,止盈离场不是看空AI,而是“落袋为安”的老江湖操作。

更关键的是,他没离开科技圈,只是换了赛道:清仓英伟达的同时,新建仓微软(4.9万股)和苹果(7.9181万股),砍了76%特斯拉。

逻辑很明确:“单一AI硬件炒作我不玩了,但能把AI落地赚钱的平台型公司,我要定了。”

微软有Office和云服务打底,AI塞进Copilot直接变现;苹果靠十几亿用户,AI赋能隐私保护、语音助手——反观特斯拉,汽车行业内卷严重,盈利稳定性差远了。说白了,Thiel怕的是“为概念买单”,不是AI本身。

02

AI是泡沫?别逗,跟1999年差着十万八千里

Thiel拿“1999年泡沫”说事儿,很多人当了真。但高盛的深度对比给出客观结论:现在的AI,更像1997年的互联网——刚起步,远没到顶。这不是安慰,是实打实的差异撑着:

1. 烧钱规模:15%vs1.2%,天花板还远

1999年泡沫顶峰,电信和科技投资占美国GDP达15%——盲目建基站、铺光纤,哪怕项目不盈利也砸钱。现在呢?五大科技巨头AI开支合计3490亿美元,仅占GDP1.2%。15%对1.2%,光数字就知道,AI投资的天花板还远着呢。

更关键的是,现在烧钱不是“瞎烧”:微软砸AI是升级云服务,谷歌投AI是优化搜索,英伟达卖芯片给数据中心——每笔钱都有明确业务对接,绝非炒概念。当年互联网公司连商业模式都没有,全靠“点击量”讲故事,根本不是一回事。

2. 盈利支撑:当年画饼,现在真赚钱

1997年互联网公司早露“盈利危机”:利润跌了,股价还疯涨,全靠“未来赚钱”的故事撑着。泡沫一破才知,多数公司连稳定现金流都没有,纯属“空中楼阁”。

现在的AI企业硬气多了:标普500三季度净利润率13.1%,超五年均值。Meta、谷歌砸钱搞AI,核心业务照样稳赚——Meta广告收入增长,谷歌搜索和云服务现金流充足。AI甚至成了“印钞机”:英伟达靠AI芯片,数据中心业务暴利;微软Copilot付费用户暴涨,直接拉动Office增长。这种“投入有回报”,跟当年“只烧钱不赚钱”天差地别。

3. 债务水平:当年借债狂欢,现在量力而行

2001年泡沫前,行业陷入“借债烧钱”狂欢:债务/利润达峰,企业靠“借新还旧”续命,融资一断就崩盘。

现在的AI企业清醒得很:Meta、谷歌虽为AI增投发债,但行业债务占比远低于历史峰值。发债是扩产能、搞研发,自身现金流能覆盖利息,毫无“暴雷风险”。以Meta为例,AI开支增长的同时,广告收入同步提升,债务多为长期低息债——抗风险能力比当年强十倍。

4. 风险信号:当年雪崩前兆,现在理性降温

判断泡沫看“信用利差”(企业借钱成本),利差越大,市场越恐慌。1999年泡沫前,利差“持续暴涨”,市场对科技业彻底失去信心;现在利差仅从2.76%升至3.15%,虽有“避险信号”,但仍处历史低位。

逻辑很简单:市场不是否定AI,是“降温”了。之前沾AI就涨的狂热退去,投资者开始挑“真技术、能赚钱”的公司——这种“去伪存真”,是行业成熟的必经之路。

03

英伟达财报:AI的“期中考试”

11月20日的英伟达财报,被称“定调之战”,核心争议就一个:AI需求是“真旺”还是“虚火”?市场分成两派,吵得不可开交。

乐观派以大摩为代表,将目标价上调至220美元,核心信心有二:Blackwell芯片量产超预期,积压订单可稳步交付;数据中心需求扎实,订单已排至明年,绝非短期炒作。测算显示,Q3营收或达550亿美元,远超市场预期的520亿——若达成,等于给AI板块吃了颗定心丸。

谨慎派的担忧更现实:英伟达陷入“指引两难”。指引太激进,市场怕“行业过度投资,未来产能过剩”;指引温和,又会被解读为“需求放缓”,触发获利盘集中抛售。

但不管短期怎么吵,行业共识很清晰:AI还在“幼儿园阶段”。当年互联网刚出现时也吵“泡沫”,后来电商、社交落地改变生活;现在AI在数据中心、医疗、工业的应用才起步,长期需求远没到顶。就算财报引发波动,也只是“情绪闹脾气”,改不了长期趋势。

04

中长期信心:AI不是泡沫,是正在发生的革命

大佬警告、短期波动,凭啥说AI有长期价值?答案很简单:AI不是“概念炒作”,是能重塑产业的“科技革命”——其价值不因短期股价动摇。

首先,AI“去伪存真”加速。此前不少企业“蹭热点”喊“AllinAI”,实则乱投项目;市场降温后,这类“伪AI企业”融资遇冷、股价暴跌,逐步被淘汰。而医疗AI诊断、工业AI质检等有场景、能赚钱的应用,反而拿到更多资源,产业根基愈发稳固。

其次,政策和资金支撑扎实。当年互联网泡沫撞上美联储加息,流动性收紧,企业融资难;现在美联储已降两次息,12月大概率再降25个基点,钱越来越“便宜”,利好科技企业长期投入。更关键的是,全球政府都在加码AI——美国“芯片法案”、欧洲“数字战略”、中国扶持政策,这种“全球共识”,是当年没有的。

最后,AI落地速度远超当年。互联网从“概念”到“大规模盈利”用了近十年;AI才三四年,就钻进了日常生活:手机语音助手、企业数据处理、医院影像诊断……这些是现在就能赚钱的刚需。这种“刚需属性”,决定了AI不是泡沫——效率提升、成本降低是全行业的共同需求,长期逻辑过硬。

05

投资者实在话:别慌,抓对标的才重要

现在该怎么投?结论明确:别跟风清仓,别盲目追高,核心是“筛伪存真”。

1. 远离“讲故事”的伪AI股。无核心技术、无落地场景,仅靠“AI概念”炒作的公司,果断远离——蹭热点涨的股价,早晚会跌回原形。

2. 盯紧两类公司。一类是“AI+成熟生态”的平台巨头,如微软、谷歌——有稳定现金流,AI能快速落地变现,抗风险能力强。另一类是AI产业链“核心玩家”,如高端芯片制造商、AI算法服务商、行业落地龙头——这些是AI革命的“基石”,长期价值不差。

3. 别被短期波动吓住。1999年泡沫淘汰了伪科技公司,却成就了亚马逊、谷歌;现在AI“洗牌”,也会筛选出下一代领军者。对普通投资者来说,耐心比啥都重要——选对标的拿住,才能吃到长期红利。

06

大佬调仓是清醒剂,不是离场信号

Thiel清仓英伟达,不是看空AI,是给狂热市场泼了盆清醒剂:AI有前景,但不是所有沾AI的都能赚;短期泡沫要挤,但真龙头的长期价值不会变。

英伟达财报是“期中考试”,AI长期走向,终究看技术进步和商业落地速度。AI不是1999年的互联网泡沫,是正在发生的科技革命——短期波动再大,也挡不住长期趋势。

如果,你对这样的机会感兴趣:

除了英伟达,还有哪些AI硬件“隐形冠军”?

微软、谷歌之外,哪些平台型企业的AI生态在崛起?

AI产业链从芯片到应用,哪个环节先出“翻倍牛股”?

调整期该抄底龙头还是布局细分赛道?

那么,请扫码加入我们,获取更详细的产业链图谱和投资策略,跟随格隆汇研究院一起,在AI浪潮中穿透波动,把握确定性红利,分享产业升级回报!

注:文中所涉公司仅为案例分析,不构成任何投资推荐。市场有风险,投资需谨慎,决策前请务必结合独立研判。

免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告

迁址公告

古东管家APP

古东管家APP

关于我们

关于我们

请先登录后发表评论