5月12日晚,中芯国际(688981.SH)发布一季度报告。

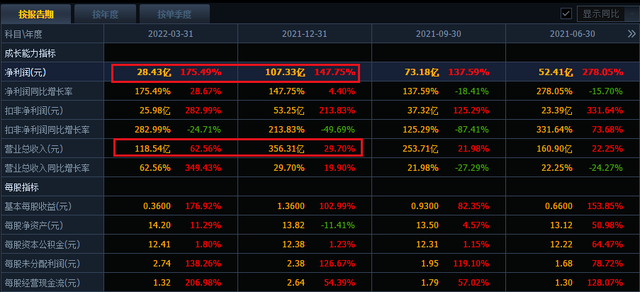

根据财报显示,公司一季度营业收入118.54亿元,同比增长62.56%;净利润28.43亿元,同比增长175.49%,并且预计二季度营收环比继续增长1%-3%。与2021年相比,公司毛利率由29.31%提高至了41.17%,净利率继续保持在30%以上。

众所周知,中芯国际的主营业务为晶圆代工,主要从事半导体晶圆制造和生产。需要特别说明的是,晶圆代工属于半导体产业链中技术含量最高的部分之一,且中芯国际主要从事的是制造而非设计环节。

公司业绩暴涨背后的原因是什么?

公司解释,“主要得益于公司过去半年的规划,围绕市场缺口,进一步加强与全球客户、供应商的禁摩合作,及早进行了产能分配优化调整,并有序推动产能建设”。事实上,自2020年以来,受疫情影响供应链中断,芯片持续缺货,而下游消费电子和新能源汽车等行业高景气,对芯片需求暴涨,因此半导体产业特别是中芯国际所处的晶圆代工赛道持续火热。

2022上半年,尽管有新冠疫情、国际局部冲突等事件,但随着新能源汽车、显示面板和工业领域的需求增长,使得半导体制造产能结构性紧缺在短期内的加剧。根据美国半导体工业协会最新数据显示,2022年第一季度全球芯片市场规模同比增长23%。

在此背景下,公司出色的业绩也在情理之中。

不过,为什么一边是业绩暴涨,另一边公司的股价却跌跌不休?

第一,根据介绍,公司一季度资本开支约为55亿元,预计全年资本开支约为320.5亿元,同比增速在11%左右。但是,这一增速却明显低于台积电、三星和英特尔等同行公司,意味着在产能扩张上不及同行龙头公司。

第二,还是工艺制程的差距。中芯国际从28nm到14nm的突破用了四年的时间,但7nm的技术中芯国际产品目前还未能突破,但台积电7nm产品的收入占比在2021年已高达31%,5nm产品的占比也高达19%,全年28nm及以下工艺的营收高达75%。

第三,根据预测,2022年全球智能手机出货量将下降2亿部,主要原因为中国厂商的中国市场,由此引发市场对建厂增产背景下需求下滑导致产能过剩的担忧。

国海证券认为,短期来看,中芯国际作为国内晶圆代工龙头,在行业高景气背景下,随着公司北京、临港等新项目陆续建成投产,公司成长确定性高。但长期来看,在不久的将来,晶圆代工存在供需反转的可能。

德国半导体制造商英飞凌预计,随着今年夏季情况的改善,其核心产品的短缺将于明年结束。

联电表示,2023年之后28nm制程产能可能供过于求。虽然公司强调28nm下游应用规模较大,可能性相对较小,但也让市场再添一层疑虑,对晶圆代工产业看法也趋于谨慎保守。

而且,从历史上的表现来看,这种担忧也并不是没有道理。

2018年和2019年,公司净利润分别为7.47亿元和17.94亿元,但扣非净利润分别为-6.17亿元和-5.22亿元。也就是说,作为追赶方,一旦行情景气度发生变化,公司的盈利能力就会呈现周期性波动。另外,与台积电不同的是,中芯国际自由现金流长期为负,巨大的资本开支并没有换来市场份额和产品工艺水平的提升。

当然,被列入实体清单,以及频繁的人事变动和高管辞职,也是外界对中芯国际经营非常担忧的重要原因。

最后,说说公司后市展望。

就估值来说,公司的市盈率和市净率分别只有27倍和3倍,属于历史分位值较低的水平。但是,在过去两年时间时间里,公司股价并没有随着业绩大涨而大涨,反而从最高的95元/元下降至目前的43元/附近,这就说明市场对中芯国际的定位不是成长股而更像是周期股。

从这个意义上说,公司股价的拐点或许不取决于估值,也不取决于业绩,而是公司市场竞争力何时迎来真正蜕变。

本文首发于泡财经风口解读专题,如有转载,请注明出处。

迁址公告

迁址公告

古东管家APP

古东管家APP

关于我们

关于我们