前几天,国内锂电行业的头部玩家中创新航,因“董事长薪酬超过2200万”而登上热搜,引发关注。

中创新航,国内动力电池装机量全球第四,国内第三,仅次于宁德时代和比亚迪。但其董事长刘静瑜的薪酬,却在锂电行业的高管薪酬排行榜中排名第一。

眼瞧着争议越来越多,公司也火速回应:

刘静瑜董事长在2022年度实际领取的税前现金薪酬为共计585.7万元。公司在港交所披露的董事长薪酬信息中,有很大一部分非当期所得,存在不确定性。

要我说,还是股民大惊小怪了些。

中国的资本市场从来不缺造富神话,更不缺打工皇帝。

早在16年前,2007年,据中国日报网环球在线消息:

伊利股份董事长兼总裁潘刚的股权激励仅一年时间已经超过了2亿元,在所有中国上市公司董事长中,遥遥领先。

01

潘刚到底有多少钱?

伊利股份,大家耳熟能详:

全球乳业五强,九年蝉联亚洲乳业第一,是中国规模最大、产品品类最全的乳制品企业,当之无愧的乳业巨头。

现任董事长潘刚,在伊利的时间,从1993年至今,正好是30年:

1993年进入伊利当质检员,1999年主导成立液态奶事业部,2000年伊利液态奶业务就实现了5亿收入,开启了中国的“液态奶时代”;

2002年,潘刚升任为伊利集团总裁,全面主持伊利的生产经营工作;

2005年,年仅35岁的潘刚,就任伊利股份董事长。

从质检员到董事长,潘刚仅仅用了12年,已经是火箭一般的速度。

16年前就被中国日报评为“打工皇帝”,那潘刚到底有多少钱呢?

我们花一点点时间来盘一下。

首先是年薪,即单独的薪酬部分:

2018年,自媒体《斑马消费》发布的一篇题目为《潘刚执掌伊利12年:600亿的公司和60亿身价的他》文章中指出,2005年,潘刚的年薪为22.04万;

2007年,中国日报环球在线的一篇《潘刚年"入"两亿成打工皇帝》中列出,2006年,潘刚的年薪为87.2万;

两年翻两倍,金额不大,速度倒是不慢。

而根据伊利2022年年报显示,潘刚2022年的年薪已经达到了2573万。

换言之,从2005年的22.7万到2023年2573万,潘刚仅现金薪酬的部分,18年时间增长了116倍。

超2500万的薪酬是什么水平?

在《快消品》发布的“2022年中国乳业上市公司TOP20高薪高管”中,潘刚的年薪,排名行业第一。

2023年5月28日,上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司发布了《中国企业家价值报告(2023)》。报告列出,2022年度A股上市公司最高年薪排行中,潘刚位列第8。

实际上,2500万的年薪,这还只是潘刚个人财富非常不起眼的部分。

潘总更大的财富来源,还是其在伊利的持股市值。

截至目前,潘刚是伊利股份的第三大股东,持有伊利4.5%的股份。

香港中央结算公司可以理解成是H股股东的代理人,股份仍旧归属投资者。

所以实际上,潘刚是伊利的第二大股东,也是伊利目前持股份额最大的自然人股东。

以12月8日伊利股份1678亿的收盘市值计算,潘刚的持股市值已经达到了75.51亿。

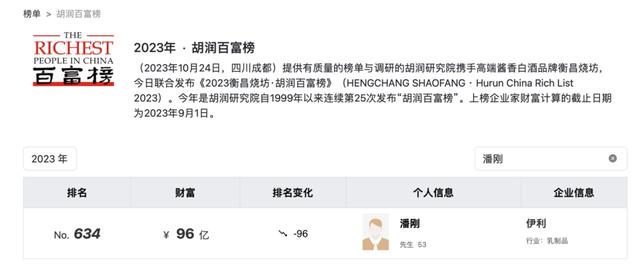

今年10月24日,2023年胡润百富榜发布,潘刚以96亿财富,排在第634位,较2022年下滑96位。

据2023年胡润百富榜介绍,本年度百富榜总计1241位入围,入围的最低门槛,是50亿。

其中,有2%为企业高管(非创始成员),人数大约在24人。而职业经理人的财富,大多来自于年度薪酬+股权激励。

值得注意的是,这已经是潘刚连续第10年进入胡润百富榜榜单。

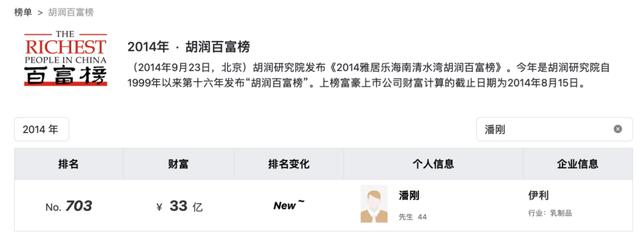

早在2014年,潘刚就以33亿财富首次跻身百富榜,排名703位;

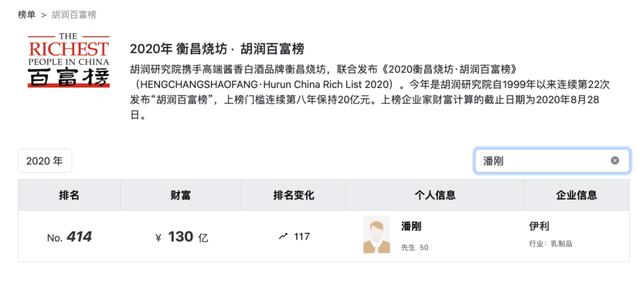

到2020年,潘刚的个人财富达到峰值130亿,排名414位,较2019年上升114位。

而2019年-2020年,同样是伊利在资本市场开启戴维斯双击的黄金时刻。

普通打工人,年薪2000万已经是遥遥不可及的梦想;但一旦插上资本的翅膀,百富榜的门槛,也并非难以跨过。

02

潘刚的财富从何而来?

在大众的印象中,伊利和蒙牛这两家乳业巨头,都是国有企业。

伊利集团的前身,是呼和浩特市回民奶食品总厂(国有控股);

1993年2月,呼和浩特市回民奶食品总厂由21人发起改制,吸收其它法人和内部职工入股,以定向募集方式设立伊利集团;

1993年6月14日,公司更名为“内蒙古伊利实业股份有限公司”,并于1996年3月在上交所主板上市。

一直到2013年,伊利股份的企业身份都是国有企业。

2014年,全国工商联发布的中国民营企业500强名单中出现了伊利集团,市场才惊觉,伊利已经完成了民营企业的官方正名。

那么变化是从什么时候开始的呢?

经过梳理公开资料后发现,伊利股份自然人持股的标志性事件是2002年的MBO。

2002年12月起,时任伊利集团董事长、党委书记兼CEO郑俊怀指使他人以伊利公司投资购买国债为名,通过复杂的资本运作,收购了公司部分股份。

2003年3月17日,伊利股份大股东呼和浩特市财政局将其持有的伊利2802.8743万股股份转让给金信信托,转让价款为人民币28028.743万元。由此,金信信托成为伊利的第一大股东,持股比例为14.33%。

2005年,伊利的高管风波过后,呼和浩特投资有限责任公司全盘接手了金信信托的全部持股,取代了其第一大股东的位置。

根据爱企查的股权穿透,呼和浩特投资有限责任公司的股东,为内蒙古金融投资集团有限公司和上海电气内蒙古青城实业有限公司,分别持股81%和19%。

而内蒙古金融投资集团有限公司的股东,是呼和浩特国资委,持股比例为89.95%。

根据最新的季报(2023年9月30日),呼和浩特投资有限责任公司的持股比例为8.46%。

而根据历年披露的股东持股变化,呼和浩特投资有限责任公司从2005年以14.33%的持股比例成为第一大股东以后,持股比例在不断下降。

从伊利上市以后的股权结构变化来看,伊利集团的股权极度分散,并没有控股股东。

且随着第一大股东的持股比例不断下降,以潘刚为首的管理层则一步步通过股权激励,跻身前十大股东。

而潘总获得伊利股份的持股,主要来自于自伊利上市以来的3次股权激励。

1、2006年,伊利股份出台了股权激励方案,根据该方案,伊利股份授予公司高管和核心业务骨干5000万份股票期权,8年内行权价格13.33元/股。

彼时,作为董事长的潘刚,获得股票期权数量为1500万份,占股票期权总量的30%;另外三位副总裁胡利平、赵成霞及刘春海3人各获500万份股票期权,其他29位核心业务骨干共计共获得2000万份股票期权。

在当时的资本市场,这样的股权激励已经是顶配。

2、2014年中报,潘刚在获取第二轮股权激励之后,以6296.28万股、3.11%的持股比例,首次跻身前十大股东,排名第二。

3、2019年8月5日,伊利股份向激励对象授予公司限制性股票总计1.83亿股,价格为15.46元/股,为公司当天市场价30元每股的近一半价格。其中潘刚获授6080万股,占授予限制性股票总数的33.2386%。

经过这3次股权激励,潘刚个人总计获得伊利股份超1.18亿股。

03

潘刚为何这么牛?

如果说郑俊怀时代的伊利是从0到1的跨越,那么潘刚时代的伊利,则是完成了伊利从1-100的进化。

作为消费股龙头的伊利股份,一直是投资者眼中的蓝筹大白马。

尤其是在潘刚的带领下,过去18年,即从2005年到2022年,伊利的高速增长,也被视为价值投资的典范:

营收从121.75亿增长到1231.71亿,增长了近10倍,复合增速达到18%;

扣非利润从2.70亿增长至85.86亿,增长近30倍;

市值,从35亿,到如今超过1600亿,增长幅度更是到了50倍。

尤其是近10年,伊利的增速堪称恐怖。2013 年到 2022 年,伊利累计实现利润总额 717.40 亿元,累计向股东分红超 416.48 亿元,盈利能力和为股东创造的收益都一路看涨。

不少券商分析报告都指出,伊利与蒙牛相比,之所以能这么稳定的一直保持增长的态势,与其以潘刚为首的核心管理层一直都非常稳定不无关系。

话说,人一旦红了,是非就多,这个在伊利和潘刚身上也适用。

2023年7月27日,伊利股份推出了新一轮为期10年的股权激励草案。

根据公告,伊利新一轮员工持股计划总共分十期进行,从 2024年至2033年按年度进行考核,滚动设立各期独立存续的股权激励计划。激励对象为公司中高层管理人员、公司及子公司业务技术骨干等,其中,董事、监事、高级管理人员持有份额不超当期总份额的30%。

但这一份股权激励草案的公布,却引发了市场较大的质疑。

首要的担忧,是股权激励的达成门槛设置的较低。

根据公告,本次持股计划奖励金的提取方式为:以每年扣除非经常性损益后的净利润与上一年度的差值部分为基数,按照 30% 的比例提取。首期持股计划资金以 2023 年度相比 2022 年度扣非净利润的差值为基数。若差值小于或等于零,则当年不提取持股计划奖励金。

也就是说,2022 年假设利润 100 亿,2033 年利润 200 亿,伊利就从利润增加的 100 亿中,提取 30 亿股权激励金。

据《野马财经》在《“千亿大白马”伊利推股权激励掀起投资者大讨论,你挺谁?》一文中引用的香颂资本董事长沈萌的观点:如果仅仅提出了扣非利润差额作为激励的规模,但没有设定业绩成长、具有激励性、可以实现被激励人与其他股东利益一致的目标,缺乏充分的激励作用。

实际上,当最新一期股权激励草案出台时,雪球等投资者平台的投资者对伊利过往的几次股权激励做了相应梳理,并认为从伊利股份过往几次股权激励的行权条件来看,核心管理层要达成设定的目标,确实也稍显宽松。

以2006年第一次股权激励为例,方案要求伊利净利润增长率不低于 17%,主营业务收入增长率不低于 15%。

但参考前几年伊利的经营数据:2001-2005 年,伊利股份净利润平均增长率为 27%,收入平均增长率为 50.71%,均远高于 2006 年股权激励条件。

换句话说,只需要维持伊利原本的增速,甚至增速下降一半也能够轻松行权。

其次,是伊利股份目前没有实控人,股权极度分散。

截至2023年9月30日,伊利股份单一最大股东为呼和浩特投资有限责任公司,持股仅8.42%;二股东是董事长潘刚,持股4.48%;副总裁、财务负责人赵成霞和副总裁刘春海进入了前十大股东,两人分别持股1.45%和1.44%。

在前十大股东中,伊利管理层合计持股7.35%。如果继续通过股权激励取得股份,很容易超越呼和浩特投资有限责任公司,成为新的实际控制人。

免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告

迁址公告

古东管家APP

古东管家APP

关于我们

关于我们

请先登录后发表评论