当3.6亿大单沦为“烟雾弹”:一场始于定增,终于减持的资本游戏

导语:

一家上市公司,将合作方告上法庭,却被法院连续驳回。原因竟然是自己手里的合同与合作方手里的合同,不是一个版本!

一份真假合同,两张400万监管罚单,还有一群精准高位撤退的股东。这场围绕着3.6亿收入的“罗生门”,最终以公司收到400万罚单告一段落。

当上市公司的“超级订单”被证实为一场泡影,这究竟是精心策划的骗局,还是一场心照不宣的资本游戏“共舞”?

一、荒诞一幕:两份合同的“对决”

2025年9月19日,一份来自四川证监局的《行政处罚事先告知书》,认定创意信息(以下如未特别说明,均简称“上市公司”)三年前一笔3.64亿元的超级订单虚增收入,并开出的400万元罚单,给创业板上市公司创意信息戴上了ST的帽子。

事情的起因,是上市公司3年前“意外收获”的一笔超级订单。

2022年10月,上市公司了解到国宁睿能绿色能源科技有限公司(以下简称:国宁睿能)正在推进“国网分布式IDC项目”,于是便安排专人跟进。

可是项目一开始就遇到特殊情况:国宁睿能项目负责人告知公司,该项目不采用公开招投标方式,而应由其他企业进行承接后再转至公司进行相关交付。

于是,在国宁睿能项目负责人的对接下,2022年11月25日,上市公司与国网四川综合能源服务有限公司(以下简称“川综能”)签订七份《物资采购合同》,合同约定,川综能向上市公司采购56套协同一体机产品及服务,合同金额3.64亿元。

随后,上市公司开启了该笔超级订单的极速交付。

与川综能约的三天后,即2022年11月28日,上市公司完成与供应商的框架合同与订单签署;12月26日,收到最终客户项目终验报告扫描件;12月27日,依照合同约定向供应商支付30%预付款0.99亿元;12月29日,川综能分两笔向上市公司支付货款合计3900万元。同日,上市公司向供应商支付剩余70%的终验款2.3亿元。

只是让上市公司意想不到的是,川综能在支付了10%的首期款后,便不再支付任何款项。

上市公司在急速交付之后忽然慢了下来,也不急于催款,就这样过了大半年。直到2023年9月,上市公司才开始就项目回款事宜与川综能及川综能的货物购买业主方国宁睿能进行沟通,但两个月的沟通并未取得实质性进展。

正当双方密切沟通回款时,上市公司却忽然发现川综能存档的《物资采购合同》与公司存档的《物资采购合同》竟然存在重大差异。

这下,不仅上市公司急了,作为最终客户的国宁睿能也急了。国宁睿能相关负责人第二天(2023年11月24日)就来到上市公司,就川综能协同一体机物资采购项目合同不一致的情况进行解释,并表示国宁睿能作为最终用户愿意承担剩余货款的支付义务。

一周后(2023年11月30日),上市公司与国宁睿能签订《合作协议》,约定国宁睿能无条件向公司支付剩余货款3.25亿元。

哪知道,国宁睿能说一套做一套,并未按照《合作协议》约定的付款期限付款,且未能提供有效的、可供查证的付款来源说明。2023年12月8日,上市公司决定对国宁睿能及其股东提起民事诉讼和财产保全。

在成都中院2023年12月13日正式受理诉讼一个月后,上市公司又向法院申请追加国网四川综合能源服务有限公司、华创绿色能源控股(深圳)有限公司、绿色煤电有限公司为合同纠纷案的被告。

2024年8月28日,公司收到成都中院送达的《民事裁定书》【(2023)川01民初1402号】,驳回公司民事起诉。裁定书还提到,川综能辩称上市公司提交的7份《物资采购合同》《到货验收单》《报价确认书》《采购邀请函》《委托发货函》等材料上加盖的印章均系伪造。

上市公司随后上诉至四川高院。2024年10月,四川高院终审裁定:驳回上诉,维持原裁定。

为什么成都中院和四川高院相继驳回了上市公司的起诉和上诉呢?核心原因在于,上市公司提起的诉讼事项已经涉嫌经济犯罪,应当适用“先刑后民”的原则。

什么是“先刑后民”呢?《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第11条规定,“人民法院作为经济纠纷受理的案件,经审理认为不属经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的,应当裁定驳回起诉,将有关材料移送公安机关或检察机关”。

这里还要补充一段重要的小插曲。

2024年1月19日,上市公司就发现的与川综能的重大合同差异向成都市公安局青羊区分局经济犯罪侦查大队进行正式刑事报案,并于2024年2月20日,收到成都市公安局青羊区分局送达的《立案告知书》。

此举无疑将问题进一步复杂化:民事经济纠纷变成了刑事经济犯罪。

此间还有一个特别值得关注的细节。

2022年12月30日,即与川综能签订《物资采购合同》后一个多月,上市公司便与交通银行彭州分行签订《流动资金借款合同》,借款1.9亿元,质押物为其对川综能的应收款3.25亿元。

如果创意信息与川综能的合同确如川综能所辨称的全系伪造,那么风控异常严格的银行,为什么能够接受一项基于虚假合同的应收款作为借款质押物呢?

二、谁导演了这场戏?

疑点一:靠空的“背靠背”交易

根据四川证监局出具的行政处罚事先告知书正文内容,上市公司与川综能和国宁睿能之间实质上是一种“背靠背”交易,与通常的贸易类业务不同的是,背靠背链条中间方的作用仅仅是通道,并不承担对相关商品的控制权和风险,甚至不能从交易中获利。

“背靠背”交易虽然有些不合常理,但往往自有其自身逻辑,比如可以帮助中间商做大销售收入规模。本案的特殊之处在于,原本的背靠背交易,却被上市公司靠了个空。

疑点二:总额法确认收入

总额法与净额法确认收入的问题,是近两年证券监管部门重点关注的上市公司会计处理问题。根据会计准则,适用“总额法”和“净额法”的核心判断条件,是企业是否拥有对相关商品的控制权。

由于创意信息并不拥有对交付商品的控制权,虽然上市公司明知应采用“净额法”,却仍然错误地采用“总额法”确认收入,致使虚增2022年度营业收入1.84亿元,虚增2023年半年度营业收入1.38亿元。

打个比方,创意信息在本次交易中的角色类似于房产中介,受业主委托将一套3.64亿的别墅卖给了川综能,营收本应是4000万的佣金,却在自己账上记了3.64亿。将4000万佣金入账便是净额法,而将3.64亿元全部计入营收则是总额法。

疑点三:公司管理层为何反应“迟钝”?

根据合同约定,川综能似乎应于2022年底,最迟也要在2023年年初回款。然而上市公司似乎把回款的事儿给忘了,直到2023年9月,才想起来就回款事宜与川综能及川综能的货物购买业主方国宁睿能进行沟通。

对于一家上市近10年的公司来讲,仅仅将之归结为内控问题,恐怕难以令人信服。

根据《证券法》,上市公司年报应在每一会计年度结束之日起四个月内披露,即次年的4月底,而半年报则是在每一会计年度的上半年结束之日起二个月内,即当年8月底。

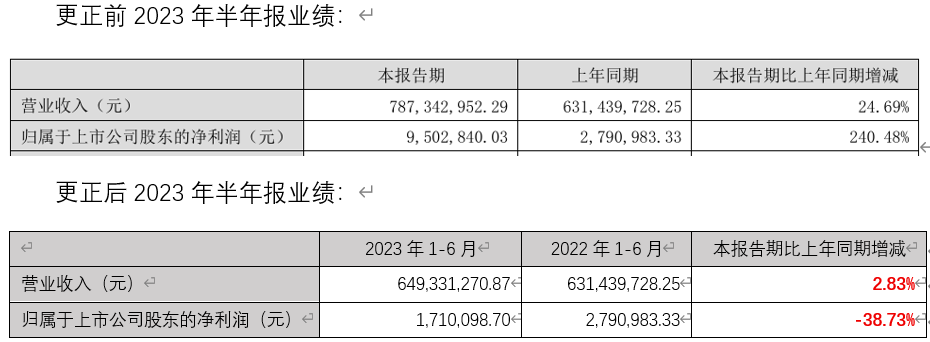

对比上市公司2024年4月进行会计差错更正前后的2023年度半年报数据,也许可以找到一些线索。

如果上市公司如果能够及时“发现”与川综能的合作问题,其2023年半年报的业绩同比将由同比上升转为同比下降。

三、“合同诈骗”前后:历时近两年的市值奇幻之旅

先来看一下上市公司2021年9月至2024年7月的上市公司股价变动K线图。

图中标注的几个关键时点分别对应以下事件:

2021年9月27日,上市公司向特定对象发行8200万股股票的定价基准日,发行价格8.89元/股(基准日股价8折)。

2022年4月28日(图中标注红色三角的位置),前述向特定对象发行的8200万股股票解除限售的日期。而解禁当天的收盘价为6.78元,创下近6个月新低,所有参与6个月前定增的股东,解禁时的账面浮亏已经超过24%。

此时,上市公司刚刚完成2021年报披露,与2021年上半年业绩同比大幅增长不同的是,2021年下半年的业绩急转直下,导致2021年度业绩大跌市场预期:全年营收同比下降7%(上半年营收同比增长71%),归母净利润同比增97%(上半年归母净利润同比增长1995%)。

2022年8月23日披露的2022半年度业绩继续大幅下滑,营收同比下降29%,净利润同比下降135%。至2022年10月初,上市公司股价创下2018年10月以来的新低。

一边是业绩持续下滑,另一边是股价进一步下跌,甚至看不到止跌反弹的迹象。可就这个时候,事情开始有了转机。

2022年10月,上市公司开始跟进了解国宁睿能“国网分布式IDC项目”。

随后,上市公司2022年度业绩开始好转,营收同比增长17%,2023年业绩则继续保持回暖势头,半年度营收同比增25%,归母净利润同比增69%。

二级市场股价的表现也丝毫没有落后,至2023年10月19日,上市公司股价最高触及20.22元,创出自2015年12月底以来的近8年新高。

就在股价创8年新高之前不久,在上市公司截至2023年9月底的前十大流通股东中,已经看不到任何一家在2021年9月参与上市公司定增股东的身影。

巧合的是,就在股价创出新高后不到1个月,上市公司便突然发现了川综能存档的《物资采购合同》与公司存档的《物资采购合同》存在重大差异。

上市公司在案件过程中的表现也着实令人称奇:先是火速签订合同、火速交付并火速确认收入,随后上市公司的“急火“又火速熄灭,动作变得相当迟缓,长达9个月的时间内不去催款,再然后是在发现合同存在重大差异后又迅速”火起“,在短短2个月内,便完成了与国宁睿能重新签订协议,对国宁睿能提起民事诉讼和财产保全,追加川综能等公司为被告,就与川综能的重大合同差异向公安机关刑事报案等系列操作,采取的各项催款与挽救措施与速度堪称雷霆。

在不到一年的时间里,上市公司行事风格在快-慢-快之间交替变换,好似得了癫痫的病人。这不禁让人思考:上市公司过程中究竟充当了什么角色。是纯粹的受害者,还是利用“受害者”身份进行财务造假并帮助定增股东高价退出的“被动合谋者”?

回头看,当3.6亿大单沦为“烟雾弹”,这一切更像是一场始于定增,终于减持的资本游戏。

【冰点启示录】

创意信息的合同诈骗,让人想起几年前涉及10多家上市公司的“专网通信业务“案,几乎是同样的剧情。

交易的合作方惯常假借“国企股东”的虚假背景,涉及的合作项目虽然高大上,但模糊又神秘,业务模式也常常与正常的商业模式有别。如在本案例中,上市公司在向下游客户销售产品时,仅能收取10%的预付款;而在向上游供应商(往往由诈骗方指定)采购原材料时,却需要预付高达70%至100%的货款。

识别类似”诈骗“并不难,创意信息也不是唯一一家“被诈骗“的上市公司。同期陷入国宁睿能骗局的上市公司还有兴源环境和ST实达。但与创意信息不同的是,两家公司均在发现交易异常后及时采取了风险防范或止损措施,最终没有给自身造成重大损失。

值得思考的是,为什么此类”诈骗”能够在资本市场屡屡得手?

资本市场常常在贪婪与恐惧的之间钟摆运行,大量的无耻充斥其中。

免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告

迁址公告

古东管家APP

古东管家APP

关于我们

关于我们

请先登录后发表评论