文:向善财经

上半年,行业息差承压,不少城商行业绩表现出很强的韧性,我们不妨选出几家有代表性的城商行业来研究。

苏州银行:在净息差环比去年下降5个BP的情况下,上半年营业收入65.04亿元,同比增长1.81%,实现归母净利润31.34亿元,同比增长6.15%。

杭州银行:经过5月份大涨,上半年业绩依然高歌猛进。半年报显示,上半年营收超过200亿,同比增长3.90%,净收入130.90亿元,同比增长9.38%,归属净利润116.62亿元,同比增长16.66%。

南京银行:上半年,营业收入285亿元,同比增长8.64%;归母净利润126亿元,同比增长8.84%,是万亿资产规模以上银行里,营收、利润增速表现最亮眼的银行。

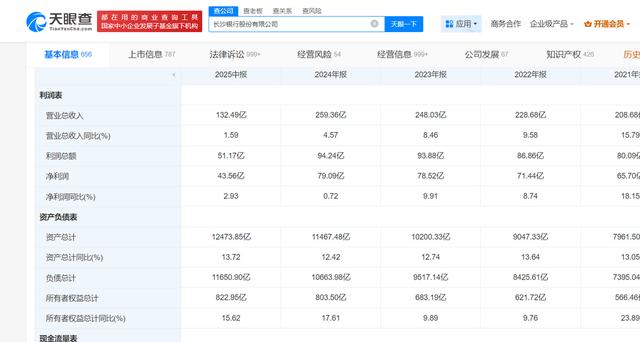

长沙银行势头虽然没有江浙地区的城商行那么猛,但营收超过130亿,归母净利润同比增长5.05%,来到43.29亿。

客观看,息差承压传导到财务端,中间业务增长存在压力,在行业净息差同比下降14个基点的现实下,城商业实现稳增的业绩,实属不易。

半年报增长的背后:经营增长之路殊途同归

城商行的增长,内核是经营增长。扎实的资产质量,是经营增长的前提。

我们以杭州银行为例。

一方面,不良率常年保持在1%以下的极低水平,拨备覆盖率超过500%,风险抵补能力很强;另一方面,资产规模依旧能实现稳定增长。

在风控上,杭州银行通过“精准客户选择、组建专业团队、数据赋能、常态化结构调整”四大风控措施,始终把不良率控制在低位。

资产质量稳定筑基之下,业务端就有了更多成长空间。

数据显示,至2025年6月末,杭州银行资产总额突破2.2万亿元,较上年末增长5.83%,存贷业务双增。

与存贷款业务增速相比,更亮眼的是中间业务。

财报显示,上半年,财富管理业务的驱动下,杭州银行手续费及佣金净收入同比增长10.78%,其中,杭银理财规模突破5000亿元,较年初增长17%。

如果说过净息业务更多的是“靠天吃饭”,那么中间业务增长,就是妥妥的经营增长成果。

与杭州银行相似,苏州银行方面,资产质量也是一个“稳字当头”。

整体来看,“不以风险换增长”的策略贯彻得很深入,截至2025年上半年末,苏州银行的不良贷款率仅为0.83%,与年初持平。备覆盖率高达438%。

在风控方面,苏州银行构建了“全口径、全覆盖、全流程、全周期”风控体系,并且积极加大核销不良贷款力度。上半年,核销金额达到9.5亿元,及时化解风险。

稳健的资产质量,给了业务端足够的增长韧性和空间。

所以,上半年,苏州银行资产总额7549.74亿元,较上年末增加612.60亿元,增幅8.83%。归母利润同比增长6.15%,成绩颇为亮眼。

增速最亮眼的,同样是中间业务。

上半年,苏州银行代理类业务和投融资业务的爆发,推动了非息收入增长。数据显示,截至6月末,苏州银行管理个人客户金融总资产(AUM)超3900亿元,私人银行客户数较年初增长19%。

一方面,通过优化资产端和负债稳住了净息差,净息收入稳步增长。另一方面,非息收入的增长,显示出经营韧性。

再来看南京银行和长沙银行。

上半年,南京银行资产总额突破2.9万亿元,同比增长11.96%,规模、增速没的说,妥妥的第一梯队。

进一步来看,南京银行的增长,主要得益于经营子公司的增长以及负债成本的控制。

上半年,南银理财管理规模达5,432.57亿元,较年初增长14.74%,南银法巴消费金融营业收入27.40亿元,同比增长33.75%。

可以说,子公司的“财管+消金”双轮驱动,让南京银行顶住了息差压力。同时,南京银行也在进一步控制负债成本,上半年,银行存款成本率较2024年全年下降23个基点。

长沙银行与南京银行不同。

一是,信贷增长主要来自于对公业务,二是相比南京银行,长沙银行的非息收入驱动增长的特征更明显。

数据显示,上半年长沙银行:非利息净收入同比增长11.78%,投资收益同比激增118.82%,非息业务成为拉动上半年业绩的重要力量。

据天眼查APP信息显示,今年上半年,其资产总额达到12473.85亿元,较上年末增长8.78%;发放贷款和垫款本金总额6026.92亿元,较上年末增长10.56%。

至此,几家城商行上半年的增长图景越发清晰:存贷业务支撑资产规模,非息业务为增长注入动能。

增长之路殊途同归,接下来行业性的净息承压还会继续,非息收入可能会成为银行未来价值成长的重要基本面。

增长破局,财管业务或是下个必争之地?

非息业务中,重要的增长动力之一就是财管业务。

比如,新晋“城商行一哥”江苏银行的策略就是,以“做大零售业务,聚焦财富管理”为战略目标,把财富管理看作是未来的一个突破点。

对于其他城商行而言,这未必不是一个新增长方向。

一来,随着社会财富的积累,市场上还有很多的财管需求有待进一步挖掘。

二来,如果撇开同样深受外部环境影响的投资收益等领域,中间业务收入无疑成为最体现银行自主经营能力的部分。

换句话来说,如果净息差的压力会长期存在的,那么以后能拉开利润差距的只有通过更深度的客户经营。

这一点,与“大财富管理”业务的建设密切相关。

特别是对大多数中小银行而言,低成本、稳定回报的财富管理业务,才是更有可能性的成长方向。往小了说,发力财管业务,有助于帮助缓解息差下滑带来的压力,往大了说,可能会成为未来银行估值修复的重要锚点。

兴业银行行长陈信健也有类似的观点。

他认为,随着存款利率等无风险收益逐步下降,居民对理财、保险、基金及直接投资的配置意愿正在增强,这也为银行带来了新的资金流入。

“未来,这三股推动银行估值修复的力量仍将持续,且增量规模会不断扩大。”陈信健说。

实际上,在财管业务上,很多头部的城商行早就在积极布局。

还是拿杭州银行来说,上半年,杭州银行的非存款资产占比超过了50%,4386亿的理财产品规模,也表明财杭银富管理业务实力。

财管业务追求的是来自“管理”的服务收益。前者核心是风险控制,后者则真正考验一家银行的投顾实力与服务体验。

换言之,能做好这块业务的,还是需要风控能力强,服务能力强。

拿杭州银行来说,在服务客户的过程中,精准把握客户财资管理痛点,以需求为导向创新突破,打造出一系列特色服务。

比如,打破传统银行资金管理边界,通过“客商管理智能化+供应链融资多元化”,将上下游客商管理纳入司库服务范畴,建立起产业金融服务生态。以财管入局,帮助企业用上金融科技,用好金融科技。

实际上,银行零售业务的第一大板块——零售信贷赚的是现在利息差的钱。而财富管理业务,走的就是低成本的负债战略,赚的是未来“投资”管理的钱。

后者,能支撑起未来业绩的成长性,但其实更考验团队能力水平和经营能力。

比如,有的投顾团队人员不足、服务质量参差不齐;有的内部响应流程复杂,客户获取投资建议需经历多层审批,体验较差;

还有的受传统销售文化影响,服务同质化严重,难以满足不同客群的差异化需求——高净值客户需要更复杂的综合方案,大众客户则倾向于清晰简洁的产品。

正因如此,即便部分银行已在组织架构上完成了零售转型,大财富管理所带来的中收仍然未能完全填补零售信贷收入下滑留下的缺口。

但值得乐观的是,这条路径已被证实是可行的。

纵观各家上半年财报,正通过财富管理业务展现出逆周期增长的能量,这也为整个行业指明了可延续的发展方向——它仿佛成为银行业穿越经济波动的一艘“诺亚方舟”。

既然如此,只要坚定沿着这条路走下去,银行业是否也即将迎来下一个复苏阶段?

这一点,值得期待。

免责声明:本文基于公司法定披露内容和已公开的资料信息,展开评论,但作者不保证该信息资料的完整性、及时性。另:股市有风险,入市需谨慎。文章不构成投资建议,投资与否须自行甄别。

免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告

迁址公告

古东管家APP

古东管家APP

关于我们

关于我们

请先登录后发表评论