创业板上市公司*ST新元(300472.SZ)10月24日晚间披露的一份证监会《行政处罚事先告知书》,不仅是揭开了这家上市公司持续多年财务造假的隐情,更可能是预示公司终止上市的先声。

2022 年5月至2024年6月,上市公司通过虚构分布式存储装备集成业务,2022年虚增收入1.67亿元,占当期披露营收30%;虚增利润总额2600万元,占当期披露利润总额24%。2023年虚增营收1亿元,占当期营收43%;虚增利润总额1700万元,占当期利润总额的8%。2024年上半年虚增营收7100万元,占当期营收32%;虚增利润总额900万元、占当期利润总额的18%。

年均营收约2亿元的*ST新元来讲,上述造假规模已经十分严重。然而,这很可能只是冰山一角。

*ST新元还有一连串的谜团待解:

2017年,跨界并购失败导致9个亿的财务损失。

2019年,自主研发橡胶热裂解循环利用新设备与硅提纯设备并迅速“市场化”。

2021年,定增股东获利数亿离场。

2024年,全资子公司万向新元(宁夏)智能环保科技有限公司(废旧轮胎循环利用项目主体)停产。

2025年,天津万向新元科技有限公司(硅提纯业务主体)停产,实控人变更纠纷,债权人申请破产重整……

篇幅所限,本文主要就上市公司曾经最为市场关注的多晶硅提纯业务的真实性与信披合规性进行分析,并结合最近五年的财务与经营情况,帮助投资者对*ST新元的破产重整前景以及终止上市可能性作出判断。

一、夸大宣传的多晶硅提纯业务

1、智能化硅提纯设备的“先进性”

有关智能化硅提纯设备的技术“先进性”最详尽的描述,见于上市公司2021年10月份对深交所关注函的回复。公司称,

公司总经理带领研发团队经过多年研发,在硅料循环利用智能装备领域已取得一定成果,并已具备产业化和市场化条件。

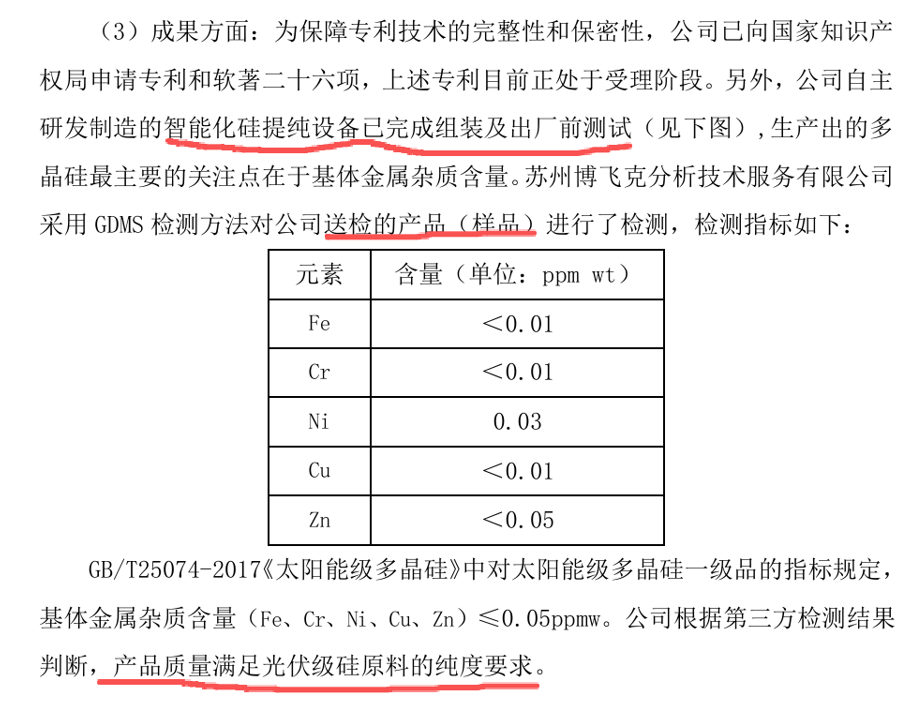

公司自主研发制造的智能化硅提纯设备已完成组装及出厂前测试(见下图),生产出的多晶硅最主要的关注点在于基体金属杂质含量。苏州博飞克分析技术服务有限公司采用GDMS检测方法对公司送检的产品(样品)进行了检测……根据第三方检测结果判断,产品质量满足光伏级硅原料的纯度要求。

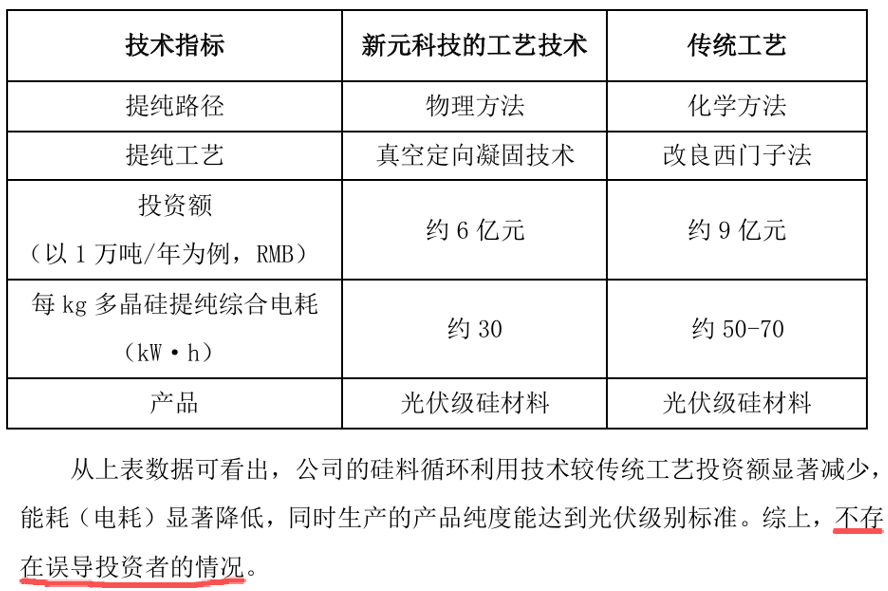

同时,公司还给出了自身工艺的投资与能耗指标与硅提纯传统工艺(改良西门子法)的指标对比。

针对工艺设备的一项规范的第三方检测,应是对“设备-工艺-产品”完整链条的系统性评估,而不仅仅是最终产品的一个“体检报告”。反观上市公司披露的信息,至少存在以下三点可疑之处:

(1)检测对象模糊:明确写的是对“送检的产品(样品)”进行了检测。这就有问题了,这个样品是单次实验的产物,还是设备稳定运行后的代表性产物?样品是精心挑选的,还是第三方机构随机抽样的?检测证明的是“这个样品”合格,还是证明“这台设备”能持续生产出合格产品?

(2)检测范围过窄:只提到了“基体金属杂质含量”和“光伏级纯度要求”。而光伏级硅料对B、P、C、O等元素同样有严格要求。仅凭GDMS的金属杂质数据,不足以全面证明达到“光伏级”。

(3)忽略设备本身:整个叙述的重点在“产品”上,完全没有触及对“设备”本身的第三方检测,如性能稳定性、能耗、安全性等。

(4)设备的智能性验证缺失:既然设备宣传为“智能化”,披露信息应涵盖涉及“智能化“的智能功能检测结果。

这也难怪深交所怀疑,上市公司是在“误导投资者“。在行业内已有若干成熟的多晶硅制备与再生路线(改良西门子法、流化床法等),以及回收/提纯路线的市场中,从事橡胶行业输送配料装备的新元科技敢于跨行业宣称,在多晶硅提纯领域的效率、成本和纯度上大幅超越主流工艺,这本身就是十分罕见的。

这就要求新元科技提供非常具体的量化与可验证数据(能耗指标、纯度检测报告、稳定良品率、运行样本等)作支撑。而如果少了这些关键支撑,很大可能是上市公司进行的 “概念性”宣传。

多晶硅提纯到工业光伏级通常需要满足非常严格的化学纯度(如6N、7N以上),而其实现工艺和设备具备批量设备生产的条件必须有第三方检测、稳定批次样品、客户长期验收记录才能证明。

既然技术先进性的第三方检测存在瑕疵,那么作为设备最终评判者的客户,能够对其“先进性”提供证明吗?

2、智能化硅提纯设备客户签约与收入确认情况

2020年3月18日,上市公司披露了子公司天津万向新元与青海泽林硅业有限公司签署的智能化多晶硅粉真空冶炼提纯设备采购合同,总金额2.1亿元。这是上市公司披露的第一单多晶硅提纯设备重大合同,其金额相当于公司2019年度营收的43%。

上市公司2020年年报显示,截至2020年底,该合同按进度正常推进,但尚未确认收入,亦未收到青海泽林回款。2021年半年报显示,上市公司未确认收入,亦未收到回款,但上市公司仍然表示“按合同进度执行”。

直到2021年9月27日晚间,也即半年报披露后的一个月,上市公司公告与青海泽林解除合同,原因是“受新冠肺炎疫情影响,无法按照合同的约定履行相关义务” ,双方互不追究或承担违约责任。

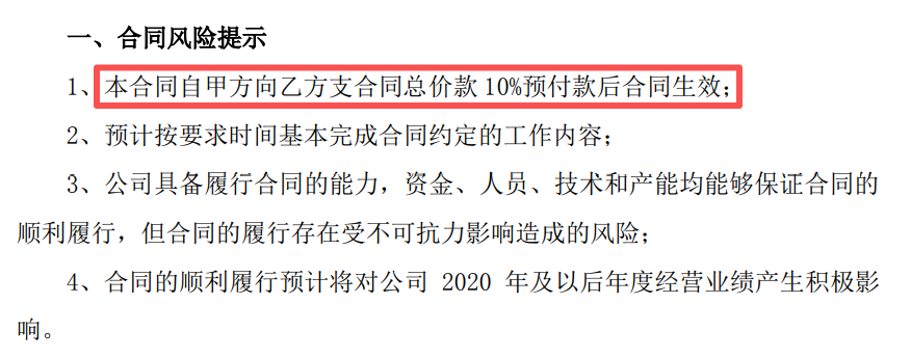

根据约定,与青海泽林合同的生效条件是青海泽林向新元科技支付总金额10%的预付款。这意味着从签署到解除的18个月中,合同自始没有生效!而这18个月,正是光伏行业上市公司股价突飞猛进之时,行业龙头隆基绿能(601012.SH)股价18个月内涨幅超过6倍。

新元科技在重大合同签订后的18个月内,未能及时披露进展情况,涉嫌信披违规。我们甚至有理由质疑该合同的真实性。

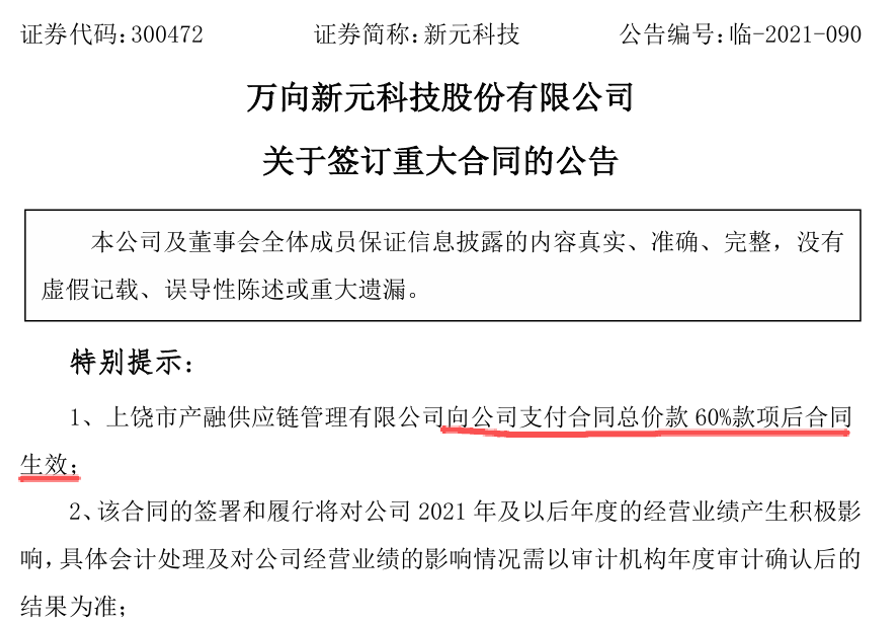

巧合的是,就在公告与青海泽林解除合同的同时,上市公司披露了与上饶市产融供应链管理有限公司签订硅废料提纯循环利用自动化生产设备销售合同,总金额2.5亿元。

新合同继续沿用与青海泽林合同相似的签署方式,将上饶产融向上市公司支付总价款60%(1.5亿元)款项作为合同的生效条件。

与上饶产融的合同回款明显有了改善,截至2021年底,公司收到上饶产融4500万的回款,可能是由于未达到合同生效条件,上市公司并未在2021年确认收入。

据上市公司后期披露,与上饶产融合同的最终客户为江西沐邦高科股份有限公司之子公司内蒙古沐邦兴材新材料有限公司。截至2022年底,项目回款1.5亿元,公司确认收入2.2亿元。此后,上饶产融似乎不再向上市公司支付剩余款项,直至2024年年底,公司对上饶产融的应收账款期末余额仍高达8870万元。

与此同时,上市公司又于2023年10月公告,拟与沐邦高科或其全资子公司签订硅废料提纯循环生产线,总金额4.5亿元。但至发稿时,仍未看到该拟签约合同的任何进展信息。

自2020年将硅料循环利用智能装备量产与市场化至今5年过去,上市公司共计签署3份重大合同,累计金额逾9亿元,但实际回款仅1.5亿,收入确认2.2亿(2024年计提约4500万减值)。

这个业务数据,实在是很难支撑其宣称的智能化硅提纯设备 “能耗低、成本低、纯度高” 的先进性。

如果技术的先进性被证伪,那么上市公司夸大宣传设备性能,并涉嫌虚构大额合同的动机又是什么呢?

二、配合定增股东高位离场

新元科技于2020年初转型发力硅提纯循环设备业务,无疑是踩中了光伏行业的风口。

在锁定期满6个月后,2021年9月15日,上市公司近6000万股认购价格7.8元/股的定增股份解除限售,开始上市流通。

9月16日,上市公司很“及时”地披露了当天接待方正证券张婉姝现场调研的记录表,董事长朱业胜参与了接待,记录表特别披露了公司废旧轮胎循环利用项目和多晶硅提纯项目的技术优势。

二级市场股价很快便有了反应:股价连续三个交易日上涨,并在9月24日收获涨停。

9月28日,上市公司披露与上饶市产融供应链管理有限公司签订的总金额2.5亿元硅废料提纯循环利用自动化生产设备销售合同。

上市公司股价也在此间的一个月(9月22日-10月22日)内涨了2倍,并创下30.82元的历史最高。随后,股价一路下跌,并在3个月后回到原点。

并不意外的是,上市公司的定增股东的持股情况也在此间发生重大变化。定增股份解禁前的2021年6月底,上市公司前十大股东情况如下:

以上红色圈出的4名股东,为2021年3月通过定增认购公司股份的股东,另有4名股东因持股数量原因,未出现在公司前十大股东之列。

在定增股份解禁后,上市公司股价已经历一轮大涨的2021年12月底,上市公司前十大流通股东情况(因定增股份已解禁,为便于对比,不再列示前十大股东)中,除去抚州格云思迈和李薇(减持约400万股)之外,其他定增股东均已不见踪影,粗略估算,离场股东获利应在5亿-9亿元。

定增股份解禁→披露重大合同→股价短期大幅上涨→股东高位离场,是不是有种似曾相识的感觉?

是的,同样的剧本已经上演多次,只是每次的演员不一样罢了。

三、破产重整可能“救不了命”

*ST新元已于2024年5月6日开市起被实施退市风险警示。根据创业板上市规则,如果*ST新元2025年经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元,或经审计的期末净资产为负值,再或者财报被出具非标准无保留意见的审计报告,将被交易所直接终止上市。

上市公司最新财报显示,2025年上半年营收600万,归母净利润亏损6500万,归母净资产为-3800万,如果上市公司希望能够在2025年报披露后保留上市地位,则2025年下半年至少应实现不低于9400万的营收(扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入)和6500万的归母净利润。

按照上市公司最后三个扣非后利润为正的年度,即2016-2018年度的扣非净利率平均值5.13%估算,6500万的净利润对应的营收是12.7亿。而*ST新元的历史最高营收也不过6.84亿(2021年度)。

上市公司显然是意识到了退市的急迫风险。

2025年6月,筹划破产重整,以期通过重整让公司“起死回生”。10月,预重整案第一次临时债权人表决会议通过了关于重整投资人遴选评审委员会成员及授权范围等5项提案。

这个效率够高,毕竟时间不等人:如果不能赶在2025年12月31日前解决业绩问题,保壳续命的打算就将全盘落空。

然而,上市公司破产重整成功的关键在于是否具备重整(或拯救)价值。一般情况下,那些因为债务、管理等问题陷入流动性困境但仍然拥有核心优质资产的上市公司才会被认为具有重整价值。

再来看*ST新元,公司专注于轮胎制造及相关行业的定制化智能装备的研发、制造和销售,主要产品包括上辅机系统、小料配料称量系统、气力输送系统、环保系统、电镀系统等。虽然在2019年后,新增了硅废料循环利用装备、废旧轮胎热裂解循环再利用装备等业务,但对收入的贡献较小且十分不稳定。从2023年与2024年的营收规模来看,上市公司前期对两项业务前景的披露显然失实。事实上,在上市公司2024年报中,已经看不到有关硅料循环利用业务的详细介绍。

最近5年,公司经营业绩呈现断崖式下降,营收从2020年的4.4亿元下降到2025年上半年的600万元,期间累计亏损达17.5亿元,导致净资产由6.97亿降至-3800万,持续经营能力面临严重风险。

从财务报表来看,*ST新元持续多年巨额亏损的主要原因并非来自高额的债务成本,而是营收规模的大幅缩水和期间计提的大额资产减值。2020年-2024年,上市公司计提资产和信用减值累计达到13.9亿元。

这样的资产质量与经营状况,破产重整的价值又从何谈起呢?

2020年以来,破产重整开始成为资本市场追逐的热点,但从过往的上市公司破产重整案例来看,失败的居多。更多时候,破产重整成了上市公司及其大股东逃废债或变相卖壳的通道,严重损害了投资者的利益。

可能有人会说,*ST新元还有壳资源价值。这不算错,但壳资源价值存在的前提是其能够顺利完成重整且不退市。

这个难度无疑是很大的。

对*ST新元来说:破产重整,前途渺茫!终止上市,几成定局!

免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告

迁址公告

古东管家APP

古东管家APP

关于我们

关于我们

请先登录后发表评论