海南华铁(603300.SH)以“吊机租赁”起家,却在AI算力浪潮中宣布签下36.9亿元大单;半年后,这份合同突然终止。股价剧烈波动、监管立案、投资者亏损惨重。

这不是第一家,也不会是最后一家在“跨界算力”的故事中踩雷的上市公司。问题的关键,也许从来不是跨界,而是业务转型的动机与信息披露的诚意。

一、一家“吊机租赁商”的算力梦

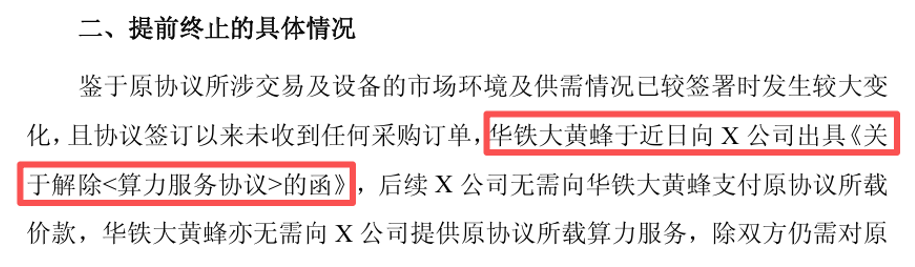

2025年国庆节前夜,海南华铁(603300.SH)的一纸公告引爆A股舆论。公司宣布与X公司签订的36.9亿元算力服务协议终止,理由是“原协议所涉交易及设备的市场环境及供需情况已较签署时发生较大变化,且协议签订以来未收到任何采购订单”。

短短一句“终止”,让这份原本支撑公司转型前景的“超级大单”瞬间化为泡影。股价急跌,投资者哗然,监管随即介入。在上市公司披露算力合同终止当天,上交所连夜下发监管函,证监会目前也已对海南华铁立案调查,理由是涉嫌信息披露违法违规。

海南华铁本是一家从事塔式起重机租赁的企业,主营业务集中于建筑施工设备租赁。2023年9月,公司设立子公司上海科思翰智算智能技术有限公司,开始小范围尝试算力租赁业务,并试图抓住AI算力产业的政策风口。

然而,正当市场开始憧憬这家“吊机租赁商”成功跨界为“算力新贵”时,36.9亿大单的突然终止,将一切热情化为怀疑。

二、立案源起:对重大合同的选择性披露

回看整个事件的披露过程,违规问题并非出在“签了合同”或“合同终止”,而在于整个过程信息披露的完整性与及时性。

2025年3月,海南华铁披露《关于子公司签署<算力服务协议>的公告》,与X公司签署总额36.9亿元的算力云服务合同,服务期5年。面对总金额占年度营收70%的重大合同,上市公司本应进行充分、审慎地披露。然而,上市公司的披露却显得过于轻描淡写。

首先是将合同对手方匿名处理为“X公司”,且未对其履约能力、信用状况或背景进行详细说明。其次是从未披露合同进展情况,甚至在上市公司于2025年8月底披露的半年报中,仍然表示合同正常履约。

如果说出于商业机密的考虑,在最初的公告中对客户信息进行“脱敏”处理还有些合理性,那么在合同签署直到合同终止的半年时间里,未对合同进展进行任何披露,则明显是没有做得到信息披露的及时性与充分性,特别是上市公司在8月底披露的半年报中亦未提示合同履行异常。

毕竟,如此重大合同的终止,不可能一蹴而就。虽然上市公司在最初的公告中提示了“合同履约风险”,但相比信息披露的及时性与充分性来说,公告中的“风险提示”近乎香烟包装盒上的“吸烟有害健康”。

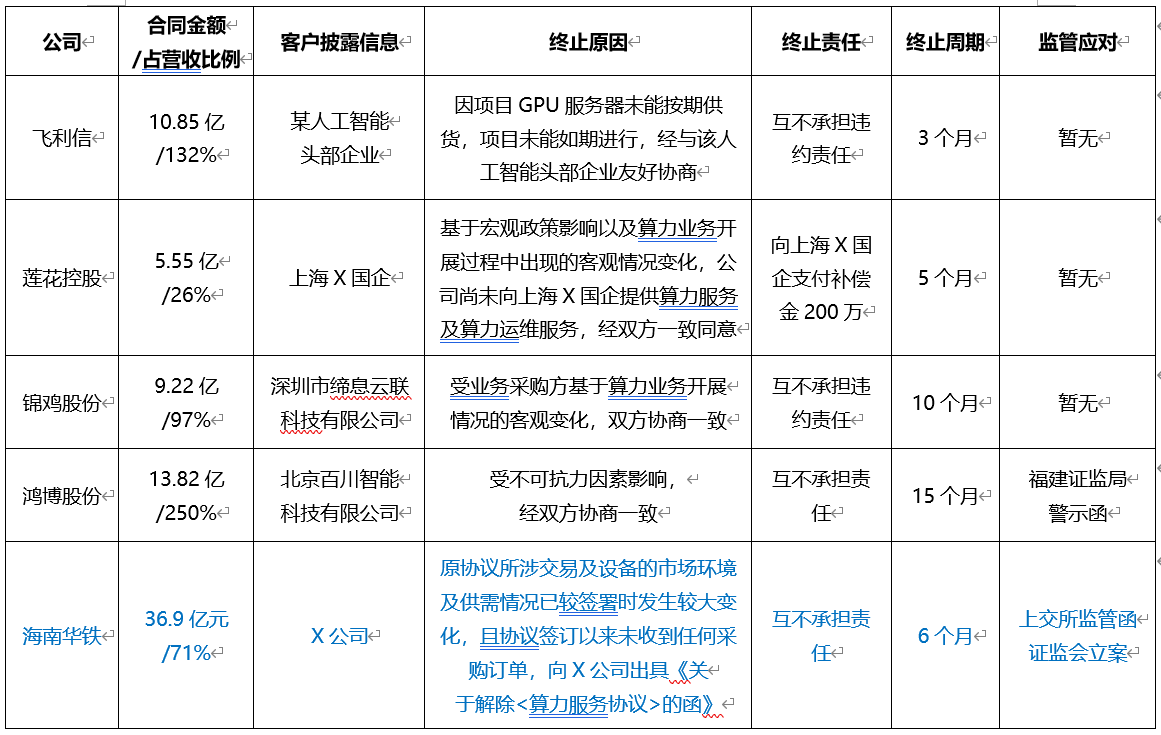

跨界进入算力行业的上市公司并非海南华铁一家,先是签署算力重大合同,后又宣告终止的也不乏其人,相关案例情况如下:

已经签约的大额算力合同在几个月后终止,似乎是跨界算力业务上市公司面临的普遍性问题。涉及的几家上市公司,多数也没有在合同终止前披露相关进展。这种“选择性披露”不仅破坏了投资者的知情权,也削弱了市场信任,更涉嫌信息披露违规。

只是可比的几家上市公司并没有受到类似海南华铁的严重监管,甚至没有收到任何监管措施。原因何在?也许是源于以下原因:

1、锦鸡股份与鸿博股份明确披露的交易对方名称,鸿博股份最终被证监局监管警示,可能是由于重大合同总金额达到其全年营收的2.5倍且历时15个月(期间未披露任何进展),而锦鸡股份的合同金额仅占全年营收的97%。

2、飞利信虽然合同占营收比例达到130%,但三个月后即告终止,且在合同签署后,上市公司还曾披露过一次进展。

3、莲花控股不仅合同金额占比较低,合同终止周期不算长,而且最终上市公司一方还向对方支付了补偿金。合同的真实性与商业合理性基本不存在争议。

相比之下,海南华铁“神秘对手+巨额合同+突然终止”的披露模式显得更为极端。不仅如此,公告发布前后,海南华铁股价在短期内持续暴涨,过程中重要股东的持股变化情况也很耐人寻味。

上市公司2025年一季报显示,知名投资者章建平持股4.23%,位列第三大股东。其后在5月减持0.65%,6月30日股东名册已显示清仓,共减持约770万股,估算获利超过3000万元。同期,毛金明、毛英俊等个人投资者也退出前十大股东。

若结合合同披露、股价波动与减持时点,这一连串动作极具“节奏感”。虽然目前尚无充分信息予以证实,但从资本行为角度看,这种精准的进退,足以引起市场警觉。

三、蹊跷的《算力服务协议》:明显失衡的违约责任

海南华铁的问题并不仅仅是“选择性披露“那么简单。

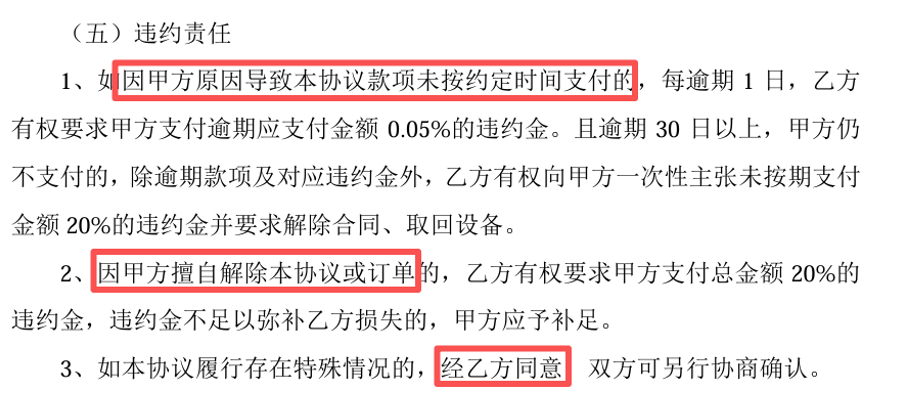

正常情况下,合同签约双方会设置责任对等的违约条款,但从海南华铁披露的其与X公司签署的《算力服务协议》内容来看,违约责任明显失衡。

根据上述违约条款逐条对照说明如下:

1、与X公司“因甲方原因导致本协议款项未按约定时间支付”对应的,应该是上市公司“因乙方原因导致其未按照甲方指定的日期内提供相应服务”,但违约条款仅对X公司的违约责任予以明确,再次对上市公司可能的违约只字不提。

2、仅规定了X公司“擅自解除本协议或订单”情形时的违约责任,而没有提及上市公司“擅自解除本协议或订单”的违约责任。难道上市公司没有可能擅自解除协议或订单吗?

3、如协议履行存在特殊情况,需要“经乙方同意”而不是“经双方同意”后,双方可另行协商确认。这一条款直接将X公司的相关权利排除在外。这意味着,如果上市公司不同意,X公司只能无条件地履行合同,否则,X公司便构成违约。

从上市公司通过向X公司出具《关于解除<算力服务协议>的函》以解除协议推断,上市公司对《算力服务协议》具有单方解除权。这一点,与违约条款第2款未约定上市公司的违约责任相互印证。

上市公司正在跨界进入算力行业,并希望将新业务打造成公司第二成长曲线。毫无疑问,这项为期5年、总金额36.9亿的算力合同能否顺利交付,将对公司跨界成功起到至关重要的作用。甚至可以说,该项合同的成功与否直接关系到公司跨界的成败。

如果是X公司原因导致的合同终止,上市公司完全可以依据合同约定,要求其承担违约责任,并支付相当于合同总金额20%,也即7.38亿元的违约金。如今,在《算力服务协议》中具有压倒性优势地位的海南华铁,竟然主动要求解除合同,给出原因是“协议所涉交易及设备的市场环境及供需情况已较签署时发生较大变化,且协议签订以来未收到任何采购订单”。

这个理由根本站不住脚。

先看“协议所涉交易及设备的市场环境及供需情况”发生较大变化,暂且不说客观环境发生变化,双方完全可以通过协商解决,单说供需情况发生较大变化这一点就很难令人信服:谁是供方,谁又是需方?至于“协议签订以来未收到任何采购订单”,这简直就是在说X公司违约。

最让人疑惑的是海南华铁“擅自解除”了协议。合同解除后,双方均没有产生任何违约金或财务损失。

这只有两种解释:要么,是上市公司意识到缺乏履行合同的能力(签合同时为什么意识不到?),要么,是上市公司为了避免X公司承担违约责任而选择主动解约(7.38亿的违约金难道烫手吗)。而以上两种解释,似乎又都不太合理。

36.9亿的合同,怎么感觉签约双方都像闹着玩儿似的?

四、跨界算力:产业转型,还是一出市值管理剧情?

近两年,海南华铁等多家传统行业上市公司受困于行业发展瓶颈,开始向算力行业跨界,这有其合理的市场逻辑:算力租赁、智算中心建设已经成为AI时代的潜力赛道。

根据中研普华产业研究院的预测,2025年我国算力租赁市场规模预计将突破千亿元,到2026年潜在收入规模有望达到2600亿元,未来几年复合增长率将保持在20%以上。科智咨询报告指出,在AI需求的强力驱动下,2024年中国智能算力租赁市场规模同比增长88%,未来三年复合增长率预计将保持在53%。

从业务增长数据看,海南华铁在转型初期已见到一些成效:2024年算力业务收入达1200.52万元,2025年一季度收入突破5000万元,同比增长超过300%。截至2025年3月末,公司累计签订算力服务合同金额66.7亿元,资产交付超过9亿元。应当说,海南华铁的算力布局已经具备了一定的业务基础。

然而算力行业的门槛绝非“买设备、租出去”这么简单。算力跨界企业普遍缺乏算力基础设施和技术储备,供应链高度依赖高端GPU芯片等海外核心设备,大多采用“采购-租赁-转售”的轻资产模式,极易受到技术迭代与需求错配的双重挤压,出现大量的大额算力订单终止情形不算十分意外。

算力租赁不但需要强大的技术运维体系、稳定的能源与冷却基础设施,更需要核心客户的长期绑定。对一家建筑机械租赁企业而言,这意味着战略、技术、资金和管理模式的全面重构。这无疑是一项重大的挑战。

显然,海南华铁并没有做好准备。

2025年初以来,海南华铁的股价在1个月内实现翻倍,随后经历一次接近20%的回调。巧合的是,正是在股价回调的最低点,海南华铁3月4日晚间披露36.9亿的算力合同。事实上,该合同披露后不久市场便有传言,该合同已经终止。

海南华铁算力业务在资本市场端的冒进,本质上是用未来预期包装当前业绩。短期内可能成功吸引市场关注,但最终必然要接受市场的验证。这也许是出于无意,但毫无疑问,上市公司在资本市场层面的表现,远快于业务实际推进的节奏。

因此,与其说海南华铁的问题出在转型方向上,不如说出在转型的节奏与动机。如果转型是为了长期发展,那就应当以务实推进稳、健披露为核心;如果转型只是为了市值管理与股价包装,被立案查处几乎是必然结局。

如今合同已被官方宣告终止,股价腰斩,我们不禁要问:这是一次真心实意的产业转型,还是一场市值管理的“算力剧情”?

五、上市公司信披违规的深层逻辑

海南华铁算力合同终止事件,不只是一家企业的信披舆论危机,更是一面镜子,照出了部分A股上市公司在信息披露上的“专业性”:他们懂规则、会操作,知道哪些表述模糊可以让人产生联想,也知道哪些表述可以在风险提示的掩盖下规避监管,更知道哪些信息披露的违法成本更低。

这种“专业性”,恰恰是当前上市公司信息披露的最大毒瘤。只有当信息披露从“形式合规”转向“实质真实”,资本市场才能恢复应有的透明度与公信力。

须知:上市公司信息披露违规,往往并不是对规则的无知,而是对规则的玩弄;而其代价,是那些信息严重不对称的投资者。因为在资本市场上,最危险的从来不是无知,而是披着理性外衣的算计。

附:上市公司重大合同披露合规提示:

在首次披露重大合同时,上市公司应尽可能充分地披露交易对方信息与合同主要内容,如遇异常情形应及时披露进展,特别是重大合同对营收占比较高时,更应注意披露的及时性与充分性。

1、 披露对手方实质信息。匿名或模糊处理的做法应被严格限制。交易对方资质、履约能力、历史合作记录,应当作为评估合同真实性的重要依据。

2、 明确履约节点与信息更新机制。对金额巨大、周期较长的项目,应分阶段披露履约进展,而非一次性公告后沉默数月。

3、 说明风险与不确定性。对于跨界业务尤其如此,上市公司应清晰提示新业务的技术、资金、政策与客户集中风险,防止投资者被误导。

4、 强化内部信息隔离与敏感期管理。在重大合同签署、披露及变更期间,严格限制高管与大股东的交易行为,以减少内幕交易风险。

免责声明:所有平台仅提供服务对接功能,资讯信息、数据资料来源于第三方,其中发布的文章、视频、数据仅代表内容发布者个人的观点,并不代表泡财经平台的观点,不构成任何投资建议,仅供参考,用户需独立做出投资决策,自行承担因信赖或使用第三方信息而导致的任何损失。投资有风险,入市需谨慎。

迁址公告

迁址公告

古东管家APP

古东管家APP

关于我们

关于我们

请先登录后发表评论